最終更新日 2025年9月17日

.

◆大動脈弁輪拡大術(基部拡大術)が必要になるとき

.

大動脈弁狭窄症 などで 大動脈弁置換術(AVR) を行う際、弁の付け根(弁輪)が小さすぎて人工弁が入らない場合があります。

これを「狭小弁輪(small annulus)」と呼びます。

-

人工弁が十分なサイズで入らない → 狭窄が残る

-

最小サイズの人工弁すら入らない → 命に関わる

このような場合に、弁輪を拡大して適切なサイズの人工弁を入れる手術が 大動脈弁輪拡大術(大動脈基部拡大術) です。

.

◆代表的な大動脈弁輪拡大術の手法

.

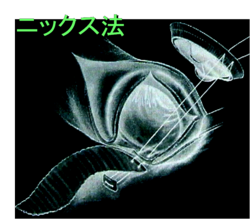

1. ニック法(Nick法):もっとも基本的な方法

-

左冠尖と無冠尖の間を切り込み、弁輪を拡大

-

切り込み部分を 心膜パッチ で補填

-

比較的シンプルな手技で、人工弁を1サイズ大きくできる

※ただしパッチ縫合部の止血を完全に行う必要があります。

.

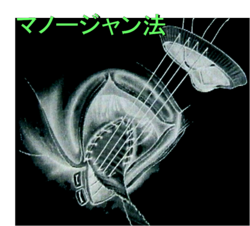

2. マノージャン法(Manougian法):さらに拡大したいとき

-

ニック法より深く、僧帽弁前尖まで切り込む

-

左房の天井も開き、複数のパッチで再建

-

技術的に難しく、止血操作も高度に必要

-

人工弁を2サイズ大きくできる

.

3. 今野法(Konno法):極端な狭小弁輪に

-

心室中隔まで切開し複数のパッチで再建

-

侵襲が大きいため頻度は少ないが、どうしても必要なときの選択肢

-

小児や再手術などで使われることがある

.

◆最新の拡大法:逆Y字拡大(Reverse Y-incision)

.

近年登場したのが スタンフォード大学 Bo Yang先生が開発した「逆Y字拡大」 です。

-

マノージャン法ほど深く切らないため 止血が容易

-

低侵襲でありながら3サイズ大きい人工弁が入る

-

将来的に TAVI(経カテーテル大動脈弁留置術)によるバルブ・イン・バルブ が可能となり、再手術リスクを大きく減らせる

例:70代女性で市販最小サイズ(19mm)の生体弁が入らないケース → 逆Y字拡大で21mm、場合によっては23mm弁まで挿入可能。

.

◆ なぜ大動脈弁輪拡大が大切か?

.

-

現代の人工弁は改良が進み、小さくても性能は上がっていますが、適切なサイズの弁を入れることが長期成績に直結 します。

-

特に 60歳以上で生体弁を希望する方 では、弁輪拡大ができれば 機械弁を避けられるケースが増える ため、妊娠・出産や生活の質(QOL)を考える上でも重要です。

.

◆ 実際の手術例

.

-

70代後半の女性:他院で「機械弁しか無理」と言われたが、当院で弁輪拡大を行い 生体弁の植え込みに成功。

-

このように弁輪拡大の技術があるかどうかで、選択肢や患者さんの人生設計が大きく変わります。

.

◆ まとめ:安全で確実な心臓手術のために

.

大動脈弁置換術(AVR)は比較的標準的な手術ですが、狭小弁輪に対応するには高度な技術が必要 です。

-

ニック法、マノージャン法、今野法

-

最新の逆Y字拡大術

.

これらを安全に使い分けられる 実績ある心臓外科チーム に任せることが、将来の再手術リスクを下げ、安心につながります。

.

お問い合わせはこちら

患者さんからのお便りのページへ

弁膜症のトップページにもどる

.

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。