1.僧帽弁形成術とは

僧帽弁を修理することで元どおりきちんと開閉するようにする手術です。これは弁を切り取り、人工弁で取り替える僧帽弁置換術の対極にある治療法としてよく語られます。

僧帽弁閉鎖不全症つまり弁逆流への手術には僧帽弁形成術が第一選択となります。日本循環器学会のガイドラインでも、僧帽弁形成術は症状がない患者さんにさえメリットがあり形成する力量のある施設では手術適応あり(つまりオペする意義がある)とされています。

僧帽弁の位置を示します

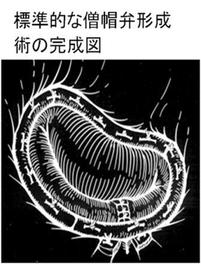

2.僧帽弁形成術の方法

僧帽弁閉鎖不全症(血液の逆流のため心臓が無理をします)の原因やパターンを踏まえて適切な手術手技を組み立てて行くことが大切です。

僧帽弁形成術では患者さん自身の弁をいろんなテクニックを用いて修復します。僧帽弁形成術は精密機械づくりと似てデザインも材料・素材も組立ても大切です。

たとえば四角切除、三角切除、エッジ接合(アルフィエリ法)これにも複数あり、ゴアテックスの人工腱索や その応用としてのFold plastyダクロンの硬性リングや軟性リング、部分リングなど、ペリエ法、

僧帽弁形成術は精密機械づくりと似てデザインも材料・素材も組立ても大切です

それらを組み合わせた砂時計法またはバタフライ法、より本格的にしたsliding plasty、その場合に弁輪縫縮が不要なnon-detach法、自己心膜などのパッチで悪いところを取り換えたり補てんするPatch Overlay法、マジックスーチャー(魔法の糸)やcommissure advancement、ある種の僧帽弁では乳頭筋の接合や吊り上げそしてバーロー症候群のために私たちが開発した新たな方法などなどがあります。

3.僧帽弁形成術のメリットは

僧帽弁形成術では人工弁を使わずにすみますので、人工弁にまつわる諸問題が回避できます。例えば脳梗塞や脳出血、感染、怪我などの場合の出血多量、などですね。

ワーファリン(血栓予防のためのお薬で出血などの弱点があります)が不要になったり、弁が長持ちしやすいため将来の再手術が避けやすくなるなどのメリットがあります。

ワーファリンが避けられるというのは安全上も生活の質でも大きな意義があります。僧帽弁形成術の大きな利点です。

4.私たちの僧帽弁形成術とは

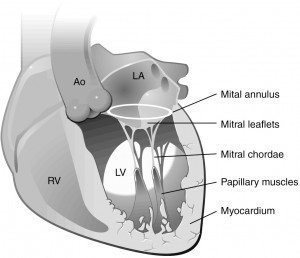

私達は前尖病変、交連部病変やバーロー症候群など(瘤化しきれいに作動しづらくなります)などの複雑な僧帽弁形成術も積極的に行っています。そして僧帽弁閉鎖不全症の患者さんの殆どが弁形成術で元気になっておられます。かつては複雑形成と言われましたが現在は標準術式のひとつでしょう。僧帽弁の構造を示します。各パーツの壊れたところを見極め、バランス良く治すことが大切です。

かつて難易度が比較的高いといわれた交連部(弁のヒンジの部分)での僧帽弁形成術も100%近い安定した成績を出せるようになっています。

僧帽弁形成術は精密機械づくりと似てデザインも材料・素材も組立ても大切です

海外で修行のあと日本国内での500例以上の僧帽弁形成術の経験のなかで、高齢の方や最近では激しいスポーツマンや近い将来妊娠・出産希望の若い患者さんが来院されることも増えました。

僧帽弁形成術が成功することは、妊娠・出産ができるという意味になり、仕事やスポーツに存分に打ち込めるということでもあり、心臓外科医の極めて重要な貢献と思います。

妊娠や出産には弁形成が有利です

5.僧帽弁形成術の再手術とは

この数年間は他の病院で僧帽弁形成術を受けたが、逆流が治らないので何とかしてくださいという、再手術タイプの患者さんも増えました。一度弁形成術を受けておられる患者さんの弁を治すのは、けっこう難しい場合があります。というのはすでにある程度以上、弁が切除され、弁輪もかなり小さくなっていて、治す方法が限定されるからです。この場合はリウマチ性弁膜症への僧帽弁形成術の経験を活かし、自己心膜などをもちいて弁の不足分を補って形成を完遂するようにしています。もちろんなるべくパッチを使わない工夫をしています。また私たちのお家芸とも言えるゴアテックス糸を用いた腱索の多数連続再建で逸脱をきれいに直すことが役立ちます。

6.僧帽弁形成術が役立つ時

僧帽弁形成術によって格闘技を含めた激しいスポーツや危険な職業への復帰も可能となりました。事例4若い患者さんで先天性の僧帽弁閉鎖不全症が悪化して妊娠希望して僧帽弁形成術を受けられるというケースも少なくありません。弁形成術によってこそ患者さんの希望が叶えられるため、私たちもあらゆるノウハウを駆使してこれを完遂するよう頑張っています。(事例 先天性僧帽弁閉鎖不全症)(事例 先天性僧帽弁閉鎖不全症・クレフトとバーロー症候群)

スポーツにも弁形成が有利です

僧帽弁閉鎖不全症には心房細動が合併することがよくあります。年月が経っていると左房が巨大化して心房細動を治すためのカテーテルアブレーションやメイズ手術の歯が立たなくなることもあります。そうした場合にも弁形成の良さを活かすのが私たちが考案した心房縮小メイズ手術です。(事例:僧帽弁閉鎖不全症と巨大左房)

そしてこの10年以上実績を積んできたミックス(MICS)つまり骨を切らず、小さい目立たない傷跡で行う僧帽弁形成術ですね。私たちは複雑弁形成を含めてほとんどの患者さんでこのMICSができています。ロボットより安価で傷跡もきれいです。こうした方法も含めて僧帽弁形成術は今なお進化を続けています。

メモ1:僧帽弁形成術のルーツはパリのカーパンチエ Alain Carpentier先生にあります(写真右)。旧フランス領のアルジェリアからの患者さんがパリに多数来られました。しかし弁置換術を行うとアルジェリアに帰ればワーファリンのコントロールがうまくできません。これでは危険という状況から1970年代に僧帽弁形成術は生まれました。まず四角切除や弁輪形成が確立しました。いわゆるフレンチ・コレクションですね。当時フレンチ・コネクションという映画が流行ったためそれを文字ったようです。

術後心機能の良さから注目を集め、スペインの故デュランCarlos Duran先生(写真左、見たとおりの温厚な先生でした、後年アメリカへ転じておられます)が柔軟リングなどで僧帽弁形成術を発展させられました。

その後1980年代後半からトロントの我が恩師デービッド Tirone E. David先生(写真右)やクリーブランドのコスグルーブ Delos Cosgrove先生らが活躍しました。ゴアテックス人工腱索がフレーター Robert Frater先生らの努力で開発されたのもこの頃です。

さらにライプチヒの Frederich Mohr先生やニューヨークの David Adams先生(写真左)らが 改良を加えて現在に至ります。もちろんその間に多数の優れた先生方がさまざまな改良や検討を重ねられ、僧帽弁形成術は磨かれて行きました。日本では川副浩平先生や岡田行功先生らが大きな貢献をされています。

私は1980年代後半から1990年代前半にかけてDavid先生に6年半かけて本場の僧帽弁形成術を教えて戴きましたが、その後上記のどの先生にもお世話になり、心臓外科の歴史の一部を見せて頂いたような気がします。

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。