この7月27日ー28日に名古屋で行われた会議に参加しました。

この会議は名古屋大学革新ナノバイオデバイス研究センターと国際先端生物学・医学・工学科学院の主催で、愛知県と日本生命倫理学会の後援にておこなわれる集学的な会議で、企画は医療・環境・再生研究機構(MERRO)という、医工連携のための国際会議です。

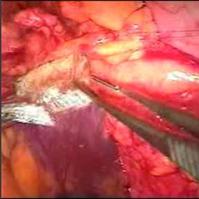

私はこれまで京都大学心臓血管外科で再生医科学研究所の田畑泰彦教授との共同研究で進めて来た、再生医療、とくに成長因子の徐放治療を患者さんの治療という観点からお話ししました。最近やっている海外の幹細胞移植とのコラボをもとに、ノーベル賞の山中伸弥教授のiPS細胞を視野に入れたお話しもさせて頂きました。

会議では愛知県知事の大村秀章さんや愛知がんセンター名誉総長の二村雄次先生、国立長寿医療研究センター理事長総長である大島伸一先生、さらに愛知がんセンター総長の木下平先生ら錚々たる方々のご挨拶から始まりました。

会議のサブタイトルが「夢の医療技術の構想(グランドチャレンジ)3大疾病の克服」が示すように、日本の優れた医学、工学技術を医療の中に活かし、かつ産業として成立するようなさまざまな努力が紹介されました。

ある種のカブトムシの産卵時の精緻な作業の解析から始まりサイエンスの盲点や考え方を面白く解説されたり、がんに対する分子標的治療薬の開発のお話しや、ヒトゲノム解読のさまざまなエピソードや貢献、韓国におけるゲノム医学の展開などなど、普段心臓手術や患者さんと向きあう生活に没頭している私にはひさびさの世界的視野のサイエンスの話の数々で、新鮮な刺激を頂きました。ロボットや医療用機器の進歩にもめざましいものがありますが、まだ世に出ていない試作品の中にも優れたものが多くあることもわかりました。

かつて京大医学部にてお世話になった放射線治療学の平岡真寛教授の産官学連携による医療機器開発のお話しもスケールの大きなものでした。なかでも乳がんの画像診断やさまざまな癌に対する放射線治療のレベルが格段に上がる最新のテクノロジーのお話しは心臓血管など他の領域にもインパクトのある素晴らしいものでした。日本の大学の制約過多のなかをこれだけ頑張っておられることにも感心しました。

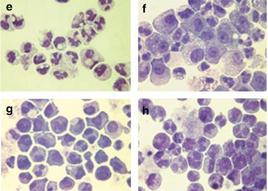

私は上述のように、これまで遺伝子治療や細胞移植で一定の成果はありながら、それ以上に展開定着しなかった歴史のなかで、成長因子の徐放治療が副作用なく着実に効くことをお話ししました。ここまで15年近い検討のなかで、もっとも効率的で、しかも副作用が少ない方法であることが時間の経過とともに示されつつあるのは次のステップに向けて喜ばしいことと思います。

さらに日本と違って規制が比較的緩い開発途上国での胎児幹細胞移植で倫理性、安全性と有効性が示されつつあることを畏友Benetti(アルゼンチン)のデータをもとにお話ししました。さらにこれまでの基礎実験のデータからこの胎児幹細胞移植がbFGF徐放とセットすることで効率がさらに上がる可能性を示しました。

これからいよいよ患者さんに役立つ再生医療をまず海外ついで国内で進めて行ければと思いました。

シンポジウムではこうした先端医療をどう実用化するかについて文科省、経産省、名古屋大学、学会などの観点からの講演がありました。日本には優れた技術やシーズがあり、学問レベルでは大きなポテンシャルがあるのに、それを実用化するのにはさまざまな非効率な仕組みがあり、ポテンシャルの多くがそこで消えている現実をあらためて感じました。政府も大学も産業界もそれぞれに努力しているというのになぜ日本だけうまく行かないのか、その答えは日々の仕事環境を見ればわかるのではないかと感じました。一見丁寧で当たり障りのない保身主義、それをリーダークラスの大物が堅持している限り、進歩の芽の多くは摘まれてしまうと思います。自分の任期中は何も起こらないように、となるとチャレンジはないことになり、新たなものは生まれないことになります。こうした問題は大学や研究所だけでなく市中病院その他の組織でも見られます。最近は一般企業でも同様と言う意見も聞きました。

山中伸弥教授のiPS細胞研究の初期のころ、慧眼をもって支援した一部の指導者の存在がなければあの才能も研究もそのまま埋没したのではないかと言われます。産業化には研究以上のバリアーが存在します。個人が破ることは極めて難しいものです。

そういう環境で人生を浪費するよりは少なくとも社会貢献できる医療現場で患者さんと向き合いながら心臓手術でがんばって汗を流すほうが確実な道という考えが頭をもたげてしまいます。毎日心臓手術のあとで患者さんの笑顔を見るたびにハートセンターに来てよかったなあと思ってしまいます。

高い技術を誇ったシャープの沈没に代表されるように、この国の経済がいよいよ成り立たなくなればなりふり構わず産業振興、停滞の払拭から何もしない保身主義の人たちを新たな挑戦を行える人材に交換する、このぐらい切羽詰まった状況になるまで真の改革はないのかと、少々暗い気持ちになりました。

保身主義の指導者がどう悪いかという実例を示します。たとえば社内に無法者がいてわがまま放題の行動を続けるとき、それが経営者と多少のつながりがある、つまりその人物を叩くのは損と知ると指導もせず放置し、被害を受けている職員が辞めることで「解決」とする、その後同じ問題がまた起こっても同様の対応をする、いつまでも問題は解決しないがその指導者の首はつながっているのです。これは有意な人材を消耗し続けているという意味でも会社の機能が損なわれているという意味でも社会的に損失と思います。

このあたりで若い世代からの大きなブレイクスルー、ターニングポイントが起こることを念じるとともに、とりあえず日々目の前の患者さんを助けることだけ考えて、できる努力をしようと思いました。今回のすばらしい会議にこうした後ろ向きの意見で申し訳ないのですが、頑張っただけ報われない日本の若手研究者のことを想い、ちょっとぐちを言わせて戴きました。

それにしても日本には有為の人材が多い、もっと社会や組織の仕組みを改善すれば世界の一流国としてもっと繁栄するのではないかと思った一日でした。

この機会を下さった関係の先生方に厚く御礼申し上げます。

日記のトップページにもどる

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。