最終更新日 2020年2月29日

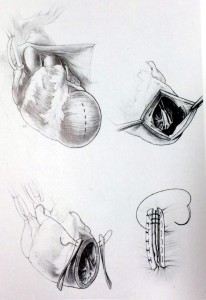

1.虚血性心筋症とは

心臓に血液を送る冠動脈 (左図の赤く細い血管) が狭窄 (狭くなる) したり閉塞して心筋がやられる状態を虚血と言います。

虚血が悪化し心筋梗塞になった後、左室(ポンプの部屋)心筋が壊れて動きが悪くなり、血液が十分送れなくなる状態を虚血性心筋症と呼びます。

虚血によって起こった心筋症という意味です。通常の心筋梗塞以外でも、カテーテル治療PCI

を繰り返した後にも見られることがあり、これは細い枝がつぶれたり、組織片が詰まったりして心筋梗塞を何度か起こしたためと考えられています。

川崎病のために冠動脈瘤(こぶのように大きくなり、その中に血栓ができます)ができ、そこでできた血栓が心筋梗塞を繰りかえして起こることもあります。

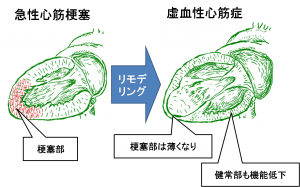

2.虚血性心筋症では左室のどこがどう壊れるの?

虚血性心筋症は心筋梗塞のため左室心筋の一部が失われ、動きが悪くなったため、それを補うべく左室全体が大きくなったり形がくずれてしまい、梗塞にやられていない部分まで動きが損なわれる状態です。

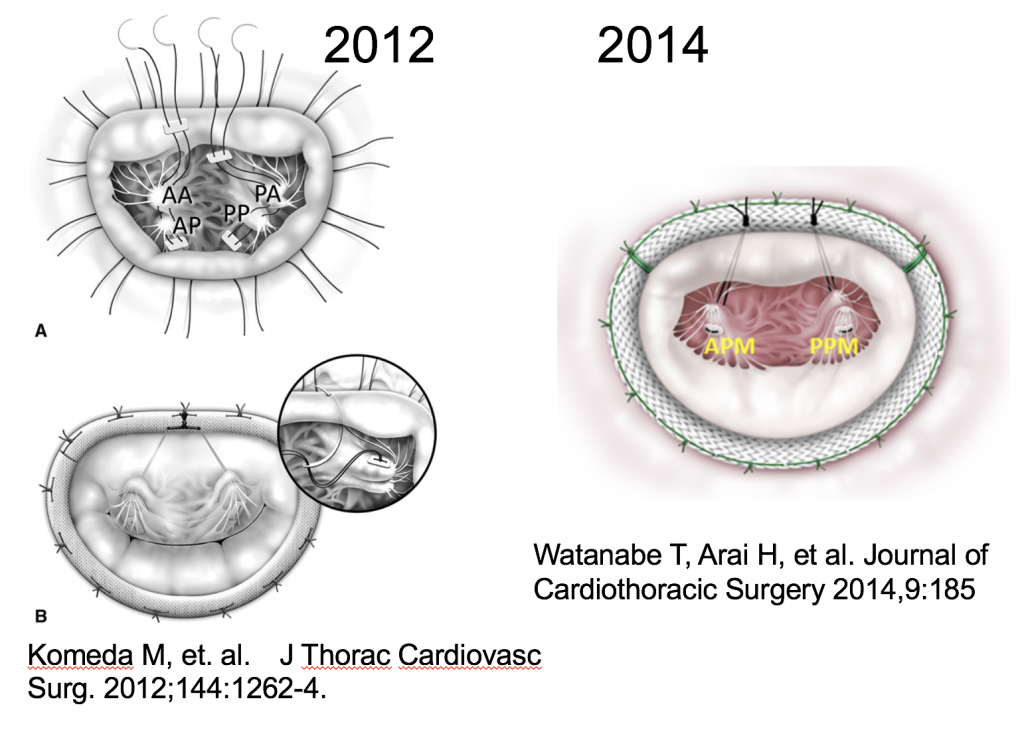

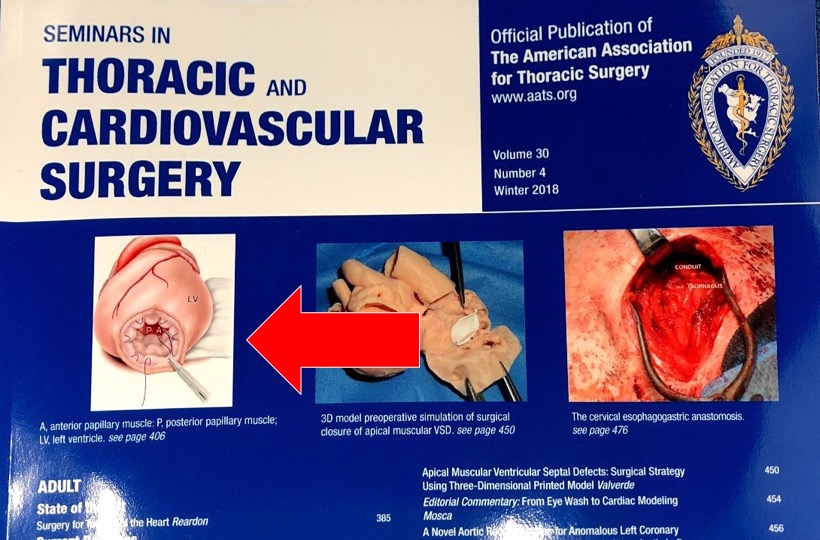

さらに左室全体の形が崩れて丸くなるために、僧帽弁という左室入り口にある弁もゆがみ、弁が逆流することがよくあります。これを虚血性僧帽弁閉鎖不全症といい、これによって状態が大きく悪化します。

このように虚血性心筋症が悪くなると命にかかわる状態になってしまいます。この状態では胸痛がないことも多く、患者さんご自身では状態がわかりにくいため油断は禁物です。

3.症状は?

体を動かすときの息切れや動悸などがよく見られます。虚血が進行中の場合は胸痛も起こります。心不全が進めば、息切れが強くなり横になって寝られなくなったり(これを起坐呼吸と呼びます)下肢がむくんだりします。

4.虚血性心筋症の治療は?

しかしこの病気はかなりの部分、治せる病気です。一般的には心不全の治療をお薬やリハビリ、あるいはASVという空気マスクなどの内科的治療が行われます。

外科手術は現在あまり一般的ではありませんが、心不全や心不全治療の経験が豊富なエキスパート心臓外科医にご相談頂ければ、これは薬が良いとか、このタイプは心臓手術で治せる、などの方針が立ちます。

心筋梗塞のために失われた心筋はもどりませんが、梗塞の周囲にある心筋を回復させることはある程度可能ですし、梗塞でやられなかった心筋を守ることはかなりの程度までできるのです。

そうすることで虚血性心筋症といえども寿命を延ばせる可能性が出て来ます。

→もっと読む

あきらめるとそれまでですが、粘り強く、心筋や心臓を守ることが生きることにつながるわけです。

メモ: もうひとつの視点として虚血にはマクロとミクロがあります。

マクロとは冠動脈のどこかが詰まったり狭くなったりしている状態で、大きなものはカテーテル治療やバイパス手術でほぼ治せます。

ミクロとはもっと細い血管が詰まった状態で、従来治療では治せませんが、お薬も必ずしも十分には効きません。

こうした状態に対して私たちは再生医療とくに血管新生治療を行っています。日本では認可をとるのに時間がかかるため、とりあえずタイの国際心臓病院で行っています。そこでは再生医療患者さんの大半はアメリカから来ておられます。はやく日本でもこれを実現したいものです。虚血性心筋症を治す切り口がさらに増えれば幸いです。

患者さんの声はこちら

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。