この4月6日から10日にかけて台北でアジア心臓血管胸部外科学会が開催されました。

私は3つばかり発表があったため参加いたしました。

.

学会前日に恒例のアメリカ胸部外科学会AATSとの合同卒後教育セッションがありました。

着実な進歩あるいは完成度の向上が感じられる内容で皆さん参考になったものと思います。

.

Adams先生のいつものビジュアルかつ技術面を詳述されるお話を楽しく拝聴しました。同先生としてはどちらかと言えば珍しい虚血性MRの話が多く、日本の我々のほうが進んでいるような一面も感じられましたが前向きに取り組んでおられることを知り安堵しました。

Damiano先生の冠動脈バイパス手術のお話ではオフポンプバイパスOPCABがオンポンプに比べて劣勢であるという内容で、OPCABで鳴らして来た日本の心臓外科にとっては困惑する内容でした。

.

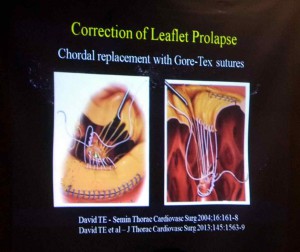

Adams先生が複雑僧帽弁形成術のおはなしをされ、こちらの方はAdams先生らしい、ここまでの経験と考察の蓄積をさらにUpdateされたお話で、皆さん頭の中がすっきりしたのではないかと思います。

Taweesak先生の定番のリウマチ性僧帽弁膜症に対する弁形成も同様で、さらに完成度が上がり、標準手術の域にはいったものとして何よりでした。

Damiano先生の本職ともいえるメイズ手術のレビューもよくまとまっていました。

.

Bavaria先生の二尖大動脈弁のDavid手術(自己弁温存式基部再建)も参考になり、二尖弁も三尖弁と同様に形成するメリットがあり、長持ちするというのは患者さんにとって福音と思います。現場も自信をもってこの手術ができると確信しました。

Stanford大学時代の友人Moon先生の脳保護のお話も最近この領域の知識が若い世代に乏しくなっている中で極めてタイムリーな企画であったと思います。

.

その他にも興味深いレビュー講演が多数あり一日で十分学べたのではないかと思います。

.

1日目からの学会もアジア+アメリカ+ヨーロッパの仲間の参加を得て、濃厚な内容になりました。

僧帽弁形成術のセッションはAdams先生はじめより突っ込んだ内容でしたし、CABGのセッションでは日本勢の健闘も目立ち、高梨先生の内膜切除や菊池先生のMICS CABG、宮川先生の心筋シートなどお国自慢の逸品が披露されました。

.

弓部大動脈瘤のセッションでは座長不在のため浅井先生が飛び入り座長をされ立派でした。私も浅井先生から誘われたのですがつい遠慮してしまいました。優れた発表も多かったのですが、私たち野崎徳洲会の急性大動脈解離・弓部手術はかなり突出して進歩的で、これからどしどし発信して皆様のご意見を頂こうと思いました。

.

その他にも面白いセッション、優れた発表が多数あり最後まで楽しめた学会でした。

.

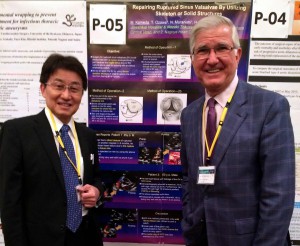

私は3つ発表しましたが、その一つ、機能性僧帽弁閉鎖不全症に対する乳頭筋最適化手術いわゆるPHO手術が最優秀演題5つのひとつとして残り、その審査がありました。これから機能性僧帽弁閉鎖不全症(含、虚血性僧帽弁閉鎖不全症)の外科治療はもっと成績が上がる、患者さんの生存率や心機能はさらに改善する、皆さん頑張りましょうというメッセージは浸透したようでうれしく思いました。発表のあとAdams先生やTaweesak先生、Hakim先生ら数名の大御所が君の優勝だと握手に来てくれたのは光栄な限りでした。

.

最後のディナーの際に発表があり、優勝は地元台湾の若手のものになりましたが、あまり年寄りがでしゃばらない方が良いとの考えもあり、それはそれで楽しい経験でした。ともあれこれからより多くの患者さんが助かればこれほどうれしいことはありません。

.

HOCMに対するモロー手術とくに心室中部閉塞型に対するものや、ポートアクセスMICSでのメイズ手術もさまざまな質問をいただき、関心を持っていただけたこと、感謝しております。

.

この学会中は、なるべく地元の大衆食堂で食事をするようにしてみましたが、台湾の方々は日本人に親切で、今後もこうした良き関係を続けて行ければなどと思ってしまいました。

.

また夜景写真を撮りにクルマで走りましたが、どうも台北のスモッグは中国本土からの汚染が来たものらしく、これからアジア全体で環境汚染対策をやらねばアジア全体が沈んでしまうのではないかと少し心配になりました。

.

楽しく充実した台北での数日間でした。学会関係の方々と、野崎徳洲会病院で留守を守ってくれた皆様に心から御礼申し上げます。

.

平成28年5月1日

米田正始 拝

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。