ポートアクセス法による僧帽弁形成術はまだまだ一部のエキスパートによる心臓手術で、どこでも安全に受けられる手術にまでは成熟していないと言われています。

しかしこのポートアクセス法に力を入れている施設の一部では、より複雑な僧帽弁形成術も安全にできるようになりつつあります。

私たちもこれまでの豊富な経験から、これは十分形成ができると判断した場合、それが比較的短時間にまとまるというめどが立てばポートアクセスでできるだけ行うようにしています。

こうした日々の努力によって、より多くの患者さんたちにポートアクセスやミックス手術の恩恵が行きわたるものと考えています。

労作時の動悸と呼吸困難感を主訴として来院されました。

検診で心雑音と心拡張を指摘されました。

近くの病院で高度の僧帽弁閉鎖不全症と診断され来院されました。

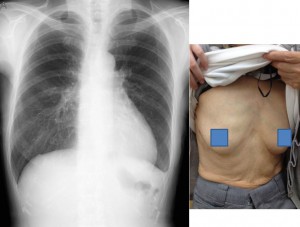

来院時、心尖部に4度の収縮期雑音あり、腋かへの放散が見られました。僧帽弁閉鎖不全症の所見です。胸部X線でも心拡大がありました(写真右上)。

当院での心エコーにて 高度の僧帽弁閉鎖不全症が確認され、駆出率も 54%とやや低下傾向が認められました(写真左)。

写真左上は左室長軸像で後尖の逸脱と瘤化が見られます。

写真左下はそのドップラー像で前向きに変位した逆流が見られます。

写真右下の4室像でも前向きの強い弁逆流が確認されます。

血液検査で ProBNP 1730と著明に亢進し、やや強い心不全が疑われました。

単純CTにて腹部大動脈、腸骨動脈に石灰化ありました(写真右)。

すでに症状のある高度の僧帽弁閉鎖不全症ですから、ガイドライン上、僧帽弁形成術の クラスI 適応として手術予定となりました。

患者さんとご相談のうえ、ポートアクセス法による僧帽弁形成術に決定しました。

手術では後尖のP1とP2と呼ばれるところに瘤化と逸脱、逆流による変化がみられました(写真左)。

P1とP2のそれぞれに、瘤化した部位を三角切除しました。

右上にそのシェーマを示します。

これは患者さんのご家族に術後、ご説明したときのメモの絵です。

かなり弁のかみ合わせは回復しましたが、その三角切除したP1とP2がまだ逸脱するため、

ゴアテック スの人工腱索をもちいて、P1とP2を左室側へ少し牽引しました。

それからリングをもちいて僧帽弁輪形成術つまりMAPを施行しました。

最後に生食を左室内へ注入して逆流試験を行いました。

写真の左側は生食を左室へ注入したときのもので、前尖と後尖がしっかりとかみ合い、「もれ」つまり逆流はほとんどありません。

写真の右側は前尖を吸引管で押して弁を開くと多量の水が噴出し、しっかりと圧が左室にかかっていたことを示します。つまり逆流試験 合格です。

術後経過は良好で術翌朝には集中治療室を退室し、一般病棟へもどられました。

術後の心エコーをしめします(写真右)。

僧帽弁の逆流つまり僧帽弁閉鎖不全症はほぼ解消していました。

左上の長軸ドップラー、真ん中の3室像のドップラー、右上の短軸ドップラーのいずれも弁逆流はほとんど認めません。

創はあまり目立ちません、というよりちょっと見ただけではわかりにくいほどです。

痛みも少なく、迅速な回復にさらに役に立っているようです。

術後10日で退院され、お元気に外来に定期健診に来られています。

やや遠方からお越し頂いたのですが、それだけのメリットが提供でき、うれしいことです。やはり患者さんによろこんで戴けてこその医療ですね。

心臓手術のお問い合わせはこちらへ

弁膜症のトップページへもどる

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。