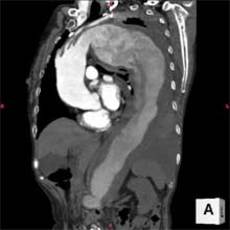

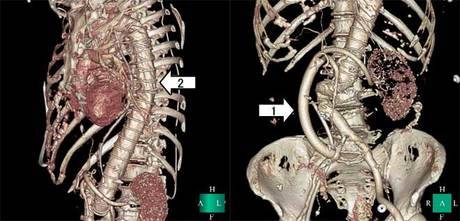

患者さんは26歳女性。

活動期の感染性心内膜炎( IEと呼びます)に対して僧帽弁形成術を施行しました。

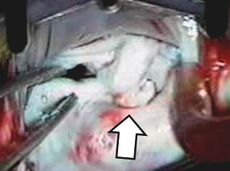

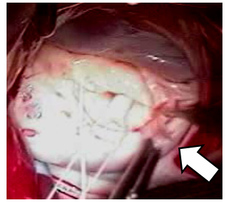

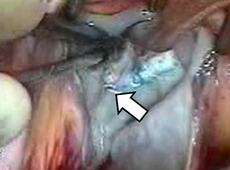

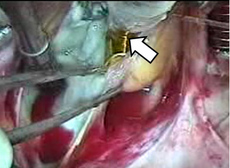

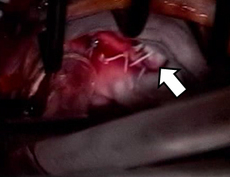

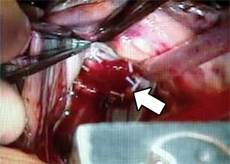

最初は前尖から発症したものと考えられますが、感染があちこちに波及して破壊された部位がいくつも見られました。

若い女性の患者さんですので、通常以上に(人工弁による弁置換ではなく)僧帽弁形成術を行う意義が大きいため、じっくり形成をしすることにしました。

.

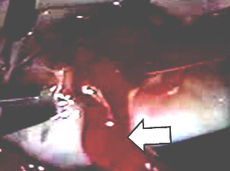

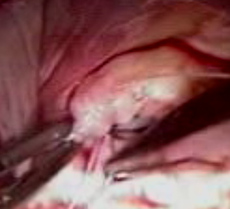

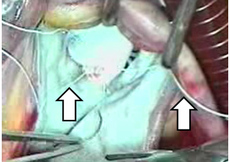

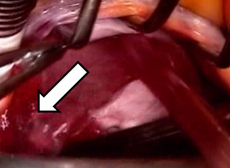

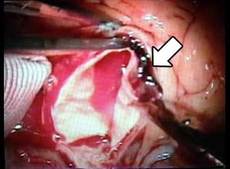

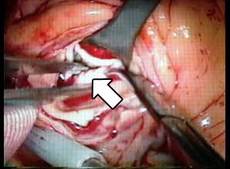

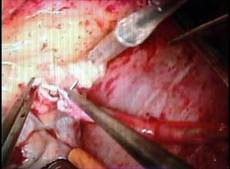

2.上記の感染部をひとつ一つ (僧帽弁前尖、後尖、弁輪それぞれに) 切除・再建・形成し、

2.上記の感染部をひとつ一つ (僧帽弁前尖、後尖、弁輪それぞれに) 切除・再建・形成し、

感染部を完全に切除するとともに弁が確実にかみ合い、逆流が再発しないようにしました。

普通の僧帽弁形成術と違うのは、感染組織を徹底して摘除することと、それを確実に再建すること、糸やリングなどの異物はなるべく使わないか、感染の無い安全な部位での使用に限定することです。

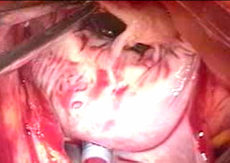

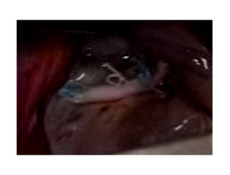

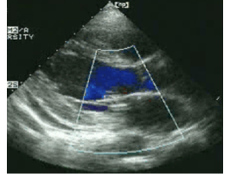

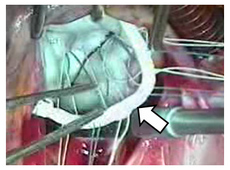

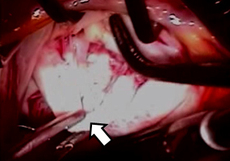

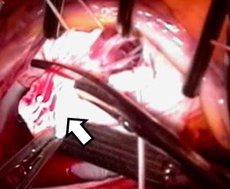

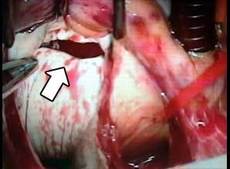

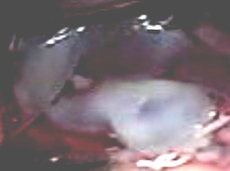

リングをつけて逆流も止まりました

これでほぼ手術完了です。

.

.

.

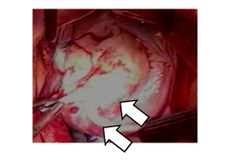

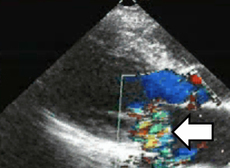

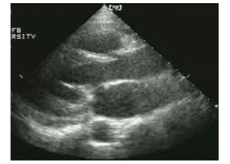

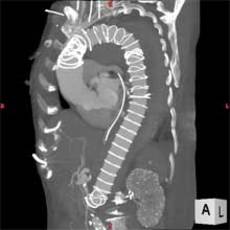

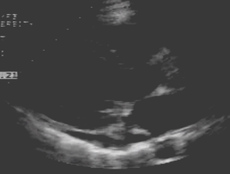

4.心エコーで見ても弁は正常化し、その後5年以上経っても感染再発ありません。

4.心エコーで見ても弁は正常化し、その後5年以上経っても感染再発ありません。

弁形成術によりこの患者さんはワーファリンが不要となります。普通の妊娠・出産なども可能になりますし、生活や仕事もより病気離れした形になります。

外科医として患者さんの人生をお助けできるほどうれしいことはありません。

.

今後妊娠出産を考えておられる女性や、格闘技などの激しいスポーツを続けたい男性、あるいは毎月の通院を忘れて仕事等に没頭したい人たちには弁形成術は極めて有効です。

人工弁(機械弁)はずいぶんよくなりましたが、まだQOL(生活の質)においては弁形成には及びません。

僧帽弁形成手術の弱点は、必ずしもワンパターンの手術ではなく、豊富な経験と深い研究・考察が求められるため、一通り修練すればどの心臓外科医でもできるという手術ではないことです。

僧帽弁形成術が複雑になればなるほど、経験量の差がものを言うのでます。

さらに現在ではポートアクセス法などのミックス手術つまり創が小さく、骨も切らずにできる心臓手術で痛みも軽く、仕事復帰も早く、心の創もちいさくできるようにしています。若い女性患者さんにはとくに適していますが、男性にも、そしてご高齢の方にも喜ばれるのは人間みな美しいものを愛するのは同じだからと思います。

お問い合わせはこちらまでどうぞ

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。