前述のMitral Conclave(僧帽弁手術の学会)に引き続いて、ミネアポリスで開かれた米国胸部外科学会に参加して来ました。

5月4日から8日までの5日間の学会でしたが、私は手術予定の患者さんが待ってくれているため5月7日に帰国の途につきました。主要な部分は参加できたため、ここに印象記をお書きします。

心臓血管外科では世界の最高峰ともいえる学会ですので、世界中から主だった心臓外科医が集まり、しっかり勉強や意見交換ができました。

学会の一日目、正確には本会の2日前にSkill And Decision Makingつまり技術と方針決定のためのセミナーがありました。今年からの新しい企画で、よりしっかりとちからをつけようというわけで、米国胸部外科学会も昔より親しみやすく、親切になったものだと思いました。

この1日コースではさまざまなトピックスが論じられました。

たとえば大動脈弁置換術のミックス手術や縫わずに入れ込むSutureless Valve、カテーテルによるTAVR(TAVI)、大動脈経由の弁の植え込み、バルブインバルブなどのホットトピックス、二尖弁や大動脈基部再建を含むさまざまな大動脈弁形成術、ハイブリッドのステントグラフトなどが論じられました。

さらに虚血性僧帽弁閉鎖不全症やロボットによる僧帽弁形成術、ミックスによる心房細動へのメイズ手術、最後にLVADと動脈グラフトを中心とした冠動脈バイパス手術などが解説されました。ロボット心臓手術は徐々に完成度を上げて安全に使えるレベルになっていますが、メイン創の大きさも小さくなく周囲に副次創がたくさんでき、かつ患者さんの経済負担が大きいため否定的意見も多いのですが、こうした技術を地道に磨き、いずれ優れた新型ロボットが出て来た時点で大きく花が開くものと期待しています。かつてロボットを愛用していた権威筋の先生ら数名に聞いてみても、ばかばかしくなって今は使っていないという声が多く、医学の進歩は思うようには行かないというのが実感です。

実に多くの内容を一日のセミナーに盛り込んだため、皆さんお疲れの様子でしたが、意欲的な企画でした。

とくに最近はどの学会でもカテーテルで植え込む大動脈弁(TAVR)の話が多いため、ちょっと食傷気味でしたので、より外科的な(要するに外科医の出番がある)上行大動脈経由のTAVIは興味を引きました。さらにミックスの小さい切開で行うSuturelessバルブつまりあまり縫わずに中で展開するTAVIのようなAVRは今後大いに期待されるものと思いました。うまく行けば、TAVRの良さと、従来型のAVRの良さを併せ持つ存在になるかも知れません。

一日目の夜はソウル・アサン病院のLee先生が米国胸部外科学会の会員になられたので、そのお祝いのパーティが街中のステーキハウスでありました。彼と私の共通の恩師であるTirone E. David(デービッド)とRichard D. Weisel(ワイゼル)先生も参加され、ソウル・延世大学のチェン先生や慶応大学の四津良平先生も来られて賑やかなパーティとなりました。アメリカの巨大なステーキと巨大なエビを食べながら最初は医学談義をやっていましたが、次第に話が散乱するほど盛り上がり遅くなってしまいました。写真はロブスターで遊ぶDavid先生です。

二日目は恒例の卒後教育セッションで、引き続き実用的、教育的な講演が続きました。

Adams先生の僧帽弁形成術まとめはよくまとまっており参考になりました。とくにMACと呼ばれる石灰化の処理のサマリーは良かったと思います。僧帽弁形成術にミックス法と通常の胸骨正中切開のどちらが良いかというディベート(Galloway先生とMcCarthy先生)も興味深いものでした。ただ創が小さければ良いというものではない、やはり弁をしっかり治してこその低侵襲手術だという議論は当を得たものと思いました。Galloway先生が「僧帽弁形成術を年間30例以上やっていない外科医はミックスをやるべきでない」というのはまったく同感でした。私自身の経験では、ミックス法の完成度が日々上がり、熟練によって従来の方法より質的にも高いと思いました。

ついでIE(感染性心内膜炎)のセッションで、大動脈弁と基部の手術を恩師Dr. Davidが、レビューしました。大動脈基部膿瘍の手術は今なお大きな手術で、そのキモは使う人工弁の種類よりも感染組織を完全に取り去ることで、まったく同感でした。それにはそのあと完全に心臓を再建できる技術があってのことで、ここにDavid先生のすごいところがあります。こうしたことを学ばせて戴いたあのころを想い出し懐かしく光栄に思いました。

それに関連してPettersson先生の線維骨格つまり大動脈弁と僧帽弁をつなぐ組織の再建手術の解説がありました。Invasive IEつまり組織を破壊する悪性のIEという考えを示され、たしかにこの種のIEは要注意で、有益なお話しでした。

Reardon先生のTAVR(TAVIつまりカテーテルで植え込む大動脈人工弁)のお話しは、その領域の最近の展開をまとめる有用なものでした。これまでの大腿動脈経由や心尖部経由に加えて、上行大動脈経由や鎖骨下動脈経由なども加わり、動脈などが悪い患者さんにも有効な治療ができる選択肢が増えて何よりです。とくに右小開胸で上行大動脈から直接TAVRを入れる方法は欧米で急速に増えつつあり、下半身の血管が悪いケースなどで安全かつ効果的なようです。これから徐々にこうした選択肢が使えるようになると、ハートチームとしてさらに充実するでしょう。

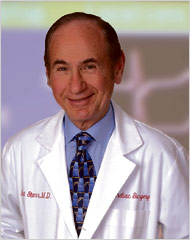

ランチオンの講演はあの有名なAlbert Starr先生(写真左)のThe Price of Innovationつまり技術革新の対価というもので、大きなテーマでした。Starr先生といえば、人類で初めての人工弁であるStarr-Edwardsボール弁の発明者で、若くして(おそらく20代)で心臓外科の世界の頂点に立ち、半世紀以上、トップの位置に君臨した、まさに心臓外科Innovationの象徴のような先生です。

ランチオンの講演はあの有名なAlbert Starr先生(写真左)のThe Price of Innovationつまり技術革新の対価というもので、大きなテーマでした。Starr先生といえば、人類で初めての人工弁であるStarr-Edwardsボール弁の発明者で、若くして(おそらく20代)で心臓外科の世界の頂点に立ち、半世紀以上、トップの位置に君臨した、まさに心臓外科Innovationの象徴のような先生です。

私個人もお世話になったことがあり、スタンフォード大学での研究を終えたころ、Starr先生の病院と研究所で研究所副所長という教授待遇の内定まで頂いていました。ご縁があって、オーストラリアはメルボルンのBuxton先生のオースチン病院で助教授+コンサルタントとして手術をたくさん執刀できる方の選択肢を選びましたが、Starr先生にはおおらかにチャンスを頂き、今なお感謝しています。

そのStarr先生が技術革新の経験から、必要なものとして、Money(予算)とBrain Power(頭脳力、人材)、そしてCollaboration(コラボ、英知の結集)を挙げられました。世界中の頭脳を集めて国を発展させてきたアメリカの真髄を見た思いがしました。また隠れた優秀頭脳に光をあて、活躍させる、ひとつのアメリカンドリームがここにもあることを感じました。

世界に誇れる技術を持ちながらなかなか国力にまで進化させられない日本、あるいは優秀な人材をもちながら、医療制度の不備のために実力ほど世界に発信できない日本の医療、これらを考えるときにStarr先生のお話しされた視点はまさに的を得たもので、政府官僚に聴かせたい内容でした。

政府がこの調子では日本の制度、とくに大学はまだまだというより、ますます世界に後れを取っていくのは確実、と寂しく思いました。まあそうした弊害がすくない民間病院で頑張ろうという自分の考えが確認できてほっとしたとも言えますが。大学の教官の給与が東北大震災の余波でかなり減額になっている今日、民間からコラボレーションのお礼として経済支援するのも一法と思っています。

午後は「やらない場合」という面白い企画、セッションでした。

Bavaria先生のDavid手術をやらない場合というのは、私たちのように平素David手術をやる心臓外科医にとってはうなづけるところが多いお話しでした。同じ大動脈基部再建術でも人工弁をもちいるベントール手術の長期成績が秀逸であることを考えると、David手術では完全な仕上がりが求められます。この点で弁がある程度以上壊れている場合の判断はしっかりすることが大切です。マルファン症候群の患者さんでは通常以上に注意深く手術し、弁尖のFenestration(小穴)が3つ以上では慎重にとか、弁尖にゴアテックス補強もすべきでないというのは同感で、良い勉強になるセッションでした。

さらにセントルイスのDamiano先生がオフポンプバイパス手術(OPCAB)をやらない場合ということで、OPCABがOn-pumpのバイパス手術よりも優れていない場合を話されました。というより、欧米のデータではOPCABの優位性を示すデータが少なく、結論として無理にOPCABをする意味はないということでした。これは平素からこのHPで解説している事情があってOPCABの優位性を示す研究が組みにくいため、OPCABの優位性が証明できていないだけのことと思いました。こうした証明が将来できればとも思います。

やらない場合セッションはさらに続き、Ball先生のポートアクセス法僧帽弁形成術のお話しでした。こうした手術では常に謙虚に反省と改良を重ね、安全性確保を十二分にして進めることが大切で、そこで得るものは大きいと感じました。私たちはポートアクセス法で安全に僧帽弁形成術ができているので、反省とともに自信をつけることもできました。

スタンフォードのMitchell先生はA型急性解離で手術すべきでないケースについて論じられました。当然のように手術すべき病気がA型解離ですが、それでもここだけは慎重にという状況たとえば術前昏睡状態などですね、これらを話されました。こうしたものを克服すればすごい展開になるとも思いました。急性解離に対するEVARつまりステントグラフトがこれから治療成績を上げるかも知れないというのも楽しみな話です。

統合した心臓外科診療というテーマでクリーブランドのLytle先生(アインシュタインのような風貌で、内容ぎっしりなのに自然児のようなかざらない先生です)がアカデミック施設として話をされました。クリーブランドクリニックではスタッフといえども一年契約で、毎年評価ののち報酬も決める、医療スタッフが経営をする、全部の部門が一体となって動ける(multidiciplinary clinical integration)、それも高いモチベーションをもって、という素晴らしい組織を紹介されました。実力主義の厳しさと高いインセンティブややりがいがセットになった、日本の公務員制度や労働組合の下では考えられないことです。日本では民間でこうしたしくみを導入し、高いモチベーションで面白い仕事をめざせば良いと思います。

内容一杯の2日間が終わり、その翌日からAATS本体が始まりました。

朝一番のAATS会員総会に参加したあと、新会員の紹介がありました。畏友・天野篤先生とこれまた畏友・高梨秀一郎先生が今年会員となられました。また日本人で海外で活躍しておられる若手中堅からも会員になる方が増えつつあり、大変良いことと思います。野球で大リーグに日本人選手が活躍するのが普通のことになったような展開になると面白いと思います。

それからプレナリーセッションでオリジナルな優れた研究が何題か発表されました。

そのあと恒例の基礎医学講義ではメイヨクリニックのEdwards先生が外科病理の立場から心臓弁膜症を概説されました。たまにこうした深く掘り下げた考察をするのも頭の体操になって良いと感じました。たとえば同じ僧帽弁閉鎖不全症でもFEDでは遺伝子異常はありませんがバーロー症候群ではあるとか、大動脈弁狭窄症では炎症機転が重要などの考察ですね。心臓外科医は目の前の患者さんを元気にするのに没頭しすぎて、元気になればそれで良い、という形になることがあります。しかしそれだけでは長足の進歩がない、そういうことを感じさせてくれたセッションでした。

そしてメイヨのSchaff先生の会長講演がありました。Schaff先生は静かでいつも考えている学究肌とういより達観した哲学者のような雰囲気がありますが、大変親切で私も若いころに何度もお世話になった思い出があります。しかしいやな顔ひとつせず、まじめに話を聴いて下さった、そういう謙虚なスタンスのまま、AATSの会長になられたことが素晴らしいと思います。リーダシップとスカラーシップについて講演されましたが、彼にふさわしいテーマだったと思います。私だけでなく、多数の若手がお世話になったことから彼の教育への姿勢は実感あふれる良さがありました。講演のあと、皆総立ちで拍手を送り続けたことも当然と思いました。AATSの会長を終えて、来年からまた粛々と素晴らしい手術と研究、教育を推進されると思います。雑務からある程度解放されたSchaff先生の今後の展開が楽しみです。

そのあとも優れた発表が続きましたがそれは省略します。恩師David先生とMiller先生ともそれぞれ優れた発表があり、いつまでも走り続けて欲しく思いました。というよりそうお願いしてしまいました。

あと1日半を残して私はミネアポリスを後にして日本にもどりました。翌日、ポートアクセス手術の患者さんたちが待っていてくれていたからです。

Mitral ConclaveとAATSの合計約1週間、ひごろ不勉強な私としては考えられないほど勉強させて頂きました。メモが分厚い冊子のようになり整理するのも大変です。それ以上に大勢の先生方と旧交を温め、とくに恩師たちにお礼を述べることができ、また若い先生らに多少でもお役に立てたのであれば、こんなにうれしいことはありません。

平成25年5月12日

米田正始 拝

心臓外科医の日記のトップページにもどる

心臓手術のお問い合わせは こちらへ

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。