最終更新日 2020年3月6日

.

心臓病の怖さなどというタイトルで申し訳ないのですが、

そうご説明すべき理由があります。

人間の病気のなかで油断してよいものはあまりありません。

どの病気もできるだけ予防につとめ、

予防できない場合でも早期発見・早期治療し、

さらに再発予防につとめることが肝要です。

しかしその中でも心臓病はとくに注意点があります。

それはその臓器の特異性と言いますか、特徴にあるのです。

急な治療を要するものがたくさんあります。

そして治療が間に合わないと命を落とすことが多々あります。

ご存じのように心拍が止まって約4分で脳死になってしまいます。

いったん拍動が止まると、

病院へ4分で行くのは通常不可能です。

だからこそ怖いのです。

しかし逆に、一歩はやく手を打ち、

その危険な時期を乗り切って、もっと心拍が安定すれば、

病気やアフターケアなどにもよりますが、長く生きられることも多いのです。

つまり適切な判断と行動ができるかどうかで、

人生を十分生きるか、生きないかの差が出るのも心臓病の特徴です。

では心臓病でどういうものにとくに注意が必要なのでしょうか。

個々の病気につきましては、

この「心臓外科手術情報WEB」や「All About」の拙筆ページに詳しく記載してありますのでそちらをご参照いただくとして、ここではポイントを列挙してみます。

◆冠疾患(狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患):

運動時や安静時に3分間以上の胸の痛みがあるようでしたらさっそく心臓専門医か内科医などにご相談を。

心筋梗塞になってからでも最近はかなり救命できていますが、

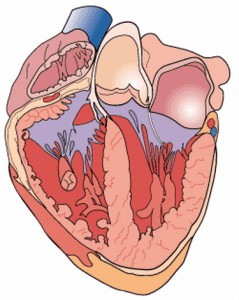

やはりそれまでに治してしまうのがベストです。(右図の赤い細めの血管が冠動脈です)

夜中に心筋梗塞になって、

翌朝には亡くなっている状態で家族に発見されたなどの話をこれまでよく聞いたものです。

またその前の段階、

日頃からできるだけ良好にコントロールしておくことです。

◆ 大動脈疾患:

とくに急性大動脈解離が重要です(左図)。

何しろタイプによっては発症2日間で半分の方が亡くなる大変な病気です。

しかし直ちにしかるべき病院へ行けば90%以上の確率で治せます。

逆に大動脈瘤(真性大動脈瘤とも呼びます)は症状があまりないのですが、

声がかすれたり、レントゲンで心臓血管の影がおかしいときCTを撮れば痛みなくすぐ診断がつきます。

瘤が破れてからでは助からないことが増えるためそれまでに治療を受けることが大切です。

ステントグラフト(EVAR、TEVAR)などのメスを使わない、やさしい治療法も増えてきました。

まずは相談です。

◆ 心臓弁膜症:

高齢化社会で増えている心臓病です。

運動時に息切れがするとか、

心臓がレントゲンで大きくなっているとか、心雑音が聞こえるとか、

あればすぐ心エコーなどを調べてもらえば診断がつきます。

弁膜症の中にも突然死するタイプの病気がありますので

早く状況を把握することが安全への近道です。

多くは薬で、重症でも心臓手術で治せる病気ですから弁膜症を放置して命を落とすのは残念なことです。

頻度が高い心臓病です。

そう心配のないものから命にかかわるものまでさまざまです。

動悸やふらつき、失神などがあれば直ちに専門医に診てもらうのが良いでしょう。

治療法が充実しつつあり、多くは何とかなるからです。

ふらつきや失神の場合はとくに要注意です。

というのはそれ自体が命の危険となることや、

そうでなくても失神が起こること自体が危険なときがあるからです。

たとえばクルマの運転中や電車のプラットフォームや階段の途中などで失神すると交通事故としての命の危険が加わるのです。

◆ 心筋症・心不全:

これまで不治の病と言われた心臓病です。

落ち着いているときは慢性疾患のような印象をもたれるかも知れませんが、

風邪や不整脈などをきっかけにして急に状態が悪くなり

そのまま命にかかわることさえあるのです。

予後を良くするため早い時期から

さまざまな予防策や治療を行うことが大切です。

◆ 動脈硬化:

高血圧、タバコ、高脂血症などをこまめにコントロールするだけでもかなり違います。

しかしいったん悪くなると脳梗塞や下肢がくさったり、さまざまな問題が起こります。

治療が遅れると患者さんの被害が増えますので早めに外来を受診されることを勧めます。

たとえば足がくさってからではその切断しかなくなりますし、

脳梗塞のあといくら動脈硬化の治療をしてもマヒは良くならないのです。

以上、血管病を含めた心臓病をざっと概略ご説明しました

詳しくはそれぞれのページをご参照ください。

お問い合わせはこちらへどうぞ

患者さんからのお便りのページへ

扉のページ にもどる

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。