最終更新日 2020年2月9日

.

最近テレビなどでロボット(主にダビンチ)を用いた心臓手術が話題です。

.

🔳 ロボットは高価な「孫の手」?

ロボットとは実際にどういうものでしょうか?

AI(人工知能)のようにロボットが自分で判断して難しい手術をこなすのでしょうか?

.

答えはNOです。

ロボットはいわばマジックハンドで人間が操縦して胸の中で切ったり貼ったりするだけのものです。うんとわかりやすく言えば孫の手をデラックスにしたようなものと言われます。1990年代に開発され徐々に改良され現在に至りますが本質は変わっていません。

ただし、ロボットは関節が多く、胸の中の狭い空間でも比較的取り回しが良く、今後胸腔鏡よりも便利になる可能性があります。

その反面、ロボットは高価な消耗品が多く、保険適応になったとはいえ、現在も様々な形で患者さんの負担増になっているケースが後を絶ちません。

.

🔳 専門家の評価は?

.

2019年7月に東京で開催された日本低侵襲心臓手術学会総会いわゆるミックスサミットでも胸腔鏡・内視鏡を多用するペリエ先生(フランス)とダビンチ・ロボットを多用するルルメ先生(アメリカ)の討論がありました。それぞれミックス(要するに傷跡が小さい手術です)として優れたものですが、どちらが良いとは言えない状況で、国や病院や個人によってケースバイケースというのが答えかと私は思いました。ダビンチについている3Dカメラは最新のドイツ製3D内視鏡より性能が劣るという識者の意見は本当と思います。

.

どちらも良いならお金がかからない胸腔鏡・内視鏡が有利という意見も聞かれました。

ロボットを使えば一歩先進的な手術と「勘違い」して患者さんが集まるという意見が陰で多数聞かれました。

実際、アメリカの学会での議論では、内視鏡やロボットも使ったが、結局直視下つまり自分の眼で見るミックスがベストという権威筋の先生もおられるのです。

.

🔳 ロボット手術なら傷跡は小さくきれい?

.

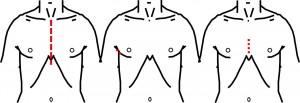

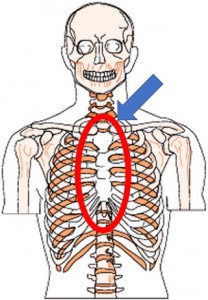

傷跡のきれいさでは、ロボットは意外に大きめの穴(サテライト穴、副次創)が沢山できるためあまり綺麗とは言えません。

そうしたサテライト穴はいつまでも残ります。よほど色白でケロイド体質でない方でなければ、決して一時的なものではないのです。ダビンチ・ロボット手術後の傷跡の実例はこちらをご覧ください。

メインの傷跡は内視鏡手術と同じ程度のサイズですが、ロボットの場合、サブの傷跡(穴)が4つもあり、傷跡のエリアとしてはかえって大きくなりがちです。

将来的にはサブの穴は減るものと予想しますが、現状では傷だらけになりがちです。

.

🔳 ロボット手術は安全なの?

.

ロボットは安全上有利かと言えばそうとも限りません。アーム(腕)が心臓や血管に当たったとか、調整に時間がかかった(つまり患者さんには大きな負担になります)などの事例報告が少なからずあります。また現在でも冠動脈の吻合やそのレベルの細かい作業には不向きと報告されています。

.

またロボットでなければできない心臓手術はありません。むしろあまり難しい手術ではロボットを避ける傾向が世界的に見られます。

.

🔳 ではなぜロボット手術が話題になるの?

.

これまでの学会等の議論の内容からは、1。将来の医学の発展のための第一歩としてのロボット、2。患者さんを集めるための手段として、というのが本音の議論のようです。

2019年時点での日本では2。の威力は強く、ロボットがあるだけで患者さんが集まるという現象が見られます。

ただこれまでのダビンチロボットの特許権が切れる近い将来には、より優れたロボットが開発され、ロボット手術の方が安全となったり、ロボットでないとできない手術などが出現するかも知れません。その時代にはロボットは真に役立つものになるかも知れません。

.

ともあれ、大切なことは、質の高い弁形成術を、なるべく綺麗で見えにくい傷跡で、そして患者さんの負担を極力減らす、そうした医療を推進していくことと思います。現時点ではロボット=素晴らしい先端医療とは限らないのです。

.

お問い合わせはこちらへどうぞ

患者さんからのお便りのページへ

.

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。