最終更新日 2020年2月27日

.

◾️大動脈弁閉鎖不全症への手術、選択肢は

.

大動脈弁閉鎖不全症(略称AR)の外科手術には大きな展開があり、どれが一番良いか、わかりづらいという声をお聞きすることが増えました。

そこで治療方針を整理してみます。

年齢によって方針がかなり異なります。そこで年齢別に記載します。

まず手術法として次のようなものがあります

.

1.大動脈弁形成術: 文字通り患者さんご自身の弁を修復して正常に作動するようにします。成り立つ場合はこれがベストで基本と言えましょう。

2.自己心膜による大動脈弁再建術(または大動脈弁形成術): 心臓を包むような形である自己心膜を採取し、薬剤で安定化してから大動脈弁の弁尖(ひらひら部分)を切り取り、大動脈弁輪に縫い付けます

3.生体弁による大動脈弁置換(AVR):ウシ心膜で組み立てた生体弁を大動脈弁の付け根に縫着します

3b. ステントレス生体弁によるAVR: 3.の応用ですが、より自然に近い生体弁を同様に取り付けます

4.機械弁によるAVR: パイロライトカーボンなどの金属で造られた人工弁を大動脈の付け根に縫い付けます

5.折りたたんだ生体弁をカテーテルで心臓までもって行き、取り付けるTAVI(タビ、またはTAVR): これは主にオペができないような重症の患者さんや、2回目以後の手術を回避するために使います。

.

◾️大動脈基部拡張を伴う場合は

.

なお同じARでも大動脈の基部全体が大きくなっている大動脈基部拡張症を合併しているときにはできるだけデービッド手術という自己弁を温存する、一種の弁形成を積極的に行っています。これが標準手術と考えています。

自己弁が壊れすぎて使えないときには人工弁を付けた人工血管で大動脈基部を全部とりかえるベントール手術を行います。

これらの方法をその患者さんの年齢、ライフスタイル、体の状態などを勘案してベストなものを選びます。

.

それでは年代別に私たちの方針をご紹介します。もちろん患者さんとの相談が大切で、ケースバイケースで柔軟性を持って臨んでいます。

.

◾️10代:

◾️10代:

ARでは極力弁形成を行います。まだ弁がそれほど短縮・肥厚などの変化を来していないことが多く、弁形成術が成立しやすいこと、またこの年齢では生体弁は数年しか持たないことなどが理由です。機械弁はワーファリンが一生必要で、かつ青春時代の生活の合わない面も多いため、あまり勧めていません。とくに女子の場合はワーファリンを飲むと妊娠出産が危険になるため全力あげて弁形成をしています。

大動脈基部拡張があればもちろんデービッド手術を選びます。

将来もし弁が疲労し壊れれば、再手術か上記のTAVIを考慮します。

.

◾️20-30代:

◾️20-30代:

10代に準じた対応です。大動脈弁の変化変形が進むことがやや増え、弁形成が成り立ちにくいときには2.の自己心膜による大動脈弁形成(再建)を考えます。患者さんの仕事や生活状況によっては機械弁を選ぶこともあります。ただ近年の弁形成の進歩はエキスパートの手術なら弁形成成功率はうんと高くなりました。

大動脈基部拡張があればデービッド手術を、自己弁がかなり壊れているときには生体弁または機械弁によるベントール手術を患者さんと相談ののち選びます。

この年代でも女子には極力弁形成や自己心膜弁再建を考えます。生体弁はせいぜい10年しか持たないことが多いからです。

.

◾️40-50代:

弁形成に適するケースがやや少なくなり、弁形成が不向きな場合は自己心膜による大動脈弁形成術または再建を考慮します。患者さんのご希望によっては機械弁を使うこともあります。ただし近年の弁形成技術の進歩(有効弁尖高などの活用)により、この年代でも弁形成ができることが増えました。

大動脈基部拡張があれば20-30代と同様です。

.

◾️60代:

◾️60代:

軽い病変なら弁形成が可能となりました。弁形成に難がある時には自己心膜による大動脈弁形成術または再建術や、生体弁によるAVRを考えます。この年代では生体弁は10数年持つ可能性がありますので。

大動脈基部拡張があれば40-50代と同様です。

.

◾️70代ー90代:

主に生体弁によるAVRを考慮します。より短時間で、確実に手術が仕上がりやすいことと、このご年齢では生体弁が20年近く持つからです。

大動脈基部拡張があれば生体弁をもちいたベントール手術を勧めます。再手術その他で通常のベントール手術がやや不利な場合はステントレス弁を入れ子のように大動脈基部に入れ込むミニルート法を選ぶこともあります。患者さんの体への負担が減ります。

.

こうした様々な方法をその患者さんの状態やご希望にに合わせて駆使することで、オーダーメイド医療に近い、その方にベストの治療法が使えるものと考えます。

なお大動脈弁狭窄症の場合もARに準じる一面はありますが、弁の破壊が進んでいる場合が多く、弁形成よりも自己心膜による弁形成(再建)や人工弁の比率が上がります。

.

◾️そしてミックスが

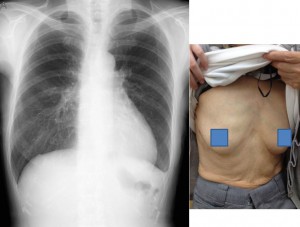

それから小さい創で、痛みを軽減し、より早い社会復帰をはかるためミックス手術(低侵襲小切開手術)を行っています。その場合上記の手術法との組み合わせが大切です。

.

たとえば弁形成ではより良い視野が必要なため、やや軽いミックスで行うことが多く、弁置換ではポートアクセス法など、積極的なミックスと組み合わせやすくなります。

安全性を優先し、その患者さんの状態に応じて組み合わせを考えるようにしています。

やはり心臓手術にかぎらず、医療はすべてしっかりした相談から始まるのです。

.

.

.

弁膜症のトップページにもどる

お問い合わせはこちらへ

患者さんからのお便りのページへ

.

.

.

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長 仁泉会病院心臓外科部長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。