僧帽弁形成術にはさまざまな難易度のものがあります。術前に普通程度と予測されていたケースが手術してみたら、けっこう難題であったこともあります。

医師とくに外科医の昔からある諺に「オペを安全確実にしたければ一段上のものが自信をもってできる、そういう状況で手術しなさい」というのがあります。たとえば虫垂炎の手術を確実にしたければ、腸切除の技術を十分に身に付けてからにしなさいというわけです。

これを僧帽弁形成術でいえば、普通の後尖の一部切除でできるケースを安全確実にやりたければ、その一段うえのゴアテックス人工腱索が自信をもってできるようにしてからやれ、となります。

そうしたことをあらためて実感させてくれたケースでした。

患者さんは34歳男性です。

僧帽弁閉鎖不全症と三尖弁閉鎖不全症、そして発作性心房細動をお持ちでした。

当初はかかりつけの先生から弁膜症ということで近くの病院へ紹介されましたが、患者さん自身、医療関係者で本やネットで勉強しハートセンターへ来院されました。

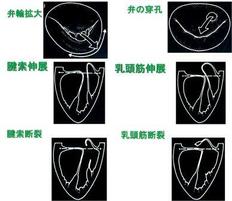

手術のとき、僧帽弁は後尖の中央部(P2)と右側(P3)がくっつきかつ瘤化し、完全に逸脱していました(右図)。

その腱索は1本が断裂し、他は伸展していました。

そして交連部部分(PC)が逸脱していました。

前尖は肥厚していました。

後尖の逸脱部 分を四角切除すると後尖の6割を切除しなくてはならず、それでは成り立たないため、

まずP2+3の中央部の瘤化部分を三角切除しました(右図)。

P2+3の残る部分を再建しました。

こ こで、逆流試験で調べてみると前尖の逸脱がより鮮明になりました。

また再建P2+3も逸脱していたため、ゴアテックス人工腱索をこれらに付けることにしました。

人工腱索をまずPCに2本、さらにA3に4本つけ、さらにA2の後交連側に2本つけました。

つまり前尖とPCと併せて8本の人工腱索を付けたのです。左上図はその操作中の様子です。

逆流試験はOKでも、後尖の逸脱は残存していましたので後尖にもゴアテックス人工腱索をつけることにしました(右図)。

再建後のP2+3にゴアテックスCV5を5mm間隔で4本つけました。

逆流試験で逆流だけでなく逸脱も無いことを確認しました。

弁の肥厚があり、かみ合わせを良くするためやや小さめの28mmのリングを選択しました。

リング縫着後、逆流試験で逆流がないことを確認しました。左図です。

弁尖のかみ合わせを測定するため青いインクをもちいたインクテストを行うため、弁尖は青い色になっています。

そして左房メイズを冷凍凝固法にて行いました。

左房を閉鎖し大動脈遮断を解除しました。

三尖弁は弁輪拡張著明であったため、硬性リング30mmで三尖弁輪形成を行いました。

逆流試験にて逆流がないことを確認しました(左図の中下部分)。

それから右房メイズ施行しました(右下図)。

自然の状態で経食エコーを調べますと、僧帽弁の形は概ね良いのですが、前尖の収縮期前方変位(SAM)が発生しそのため中程度の逆流が起こっていました。

こうした場合、ベータブロッカーなどのお薬を使えば改善しますが、若い患者さんで将来永く薬なしで行ける方が良いですし、追加形成する時間は十分あるため、さらに形成を加えることにしました。

もとのリングをはずし、2サイズ大きくしてやり直しました。逆流試験では多少の逆流が見られましたが、体外循環の後は良くなると確信したため、そのまま左房を閉じました。

その結果、経食エコーにてSAMはほぼ消失改善、僧帽弁閉鎖不全症もゼロになりました。

比較的複雑な僧帽弁形成術になりましたが、無事きれいな形で仕上がりました。

術後経過は順調で、手術翌朝には集中治療室を元気に退室され、術後10日目に元気に退院となりました。

このレベルの複雑僧帽弁形成術となると、ちょっと形成やっているという病院ではお手上げ状態となり、人工弁をもちいた弁置換になることが多いです。

僧帽弁形成術に豊富な経験をもつチームを選ばれた患者さんの努力の賜物と思います。

またこうした方に選ばれたことを私たちは大変光栄に思います。

やはりこうした心のつながり、絆をもって手術に臨むのは素晴らしいことです。

手術後まる3年が経過し、僧帽弁閉鎖不全症もほぼゼロで安定し、外来でお元気なお顔を拝見してはうれしく思っています。

僧帽弁形成術のページにもどる

お問い合わせはこちらへ

患者さんからのお便りのページへ

僧帽弁膜症のリンク

① 原因

◆ 閉鎖不全症

◆ 逸脱症

② 弁形成術

◆ ミックスによるもの

◆ ポートアクセス手術のMICS中での位置づけ

◆ 形成用のリング

◆ バーロー症候群

④ 弁置換術

⑤ 人工弁

◆ 機械弁

◆ 生体弁

◆ ステントレス僧帽弁: ブログ記事で紹介

⑥ 心房細動 :

◆ メイズ手術

◆ ミックスによるもの:

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。