弁膜症の手術にも難しいタイプがあります。

下記の患者さんは70代男性で、地元(他府県)でトップレベルの病院にて、僧帽弁形成術を受けられました。

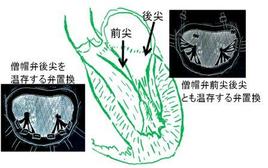

残念ながら比較的難しいバーロー症候群の僧帽弁で、その病院では対処できず、生体弁による僧帽弁置換術になりました。

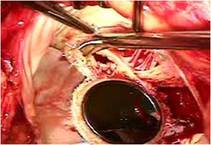

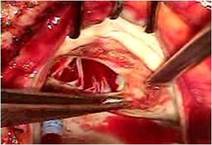

ところがその時に生体弁の付け根のところから逆流する、これはおかしい、左室が破裂したのではないかと長時間かけてさまざまな処置が手術室で取られたようですが、結局うまく行かなかったようです。

そこでどうにもならないからと、ちかぢか機械弁で僧帽弁置換術をと言われ、HPで調べてから米田正始の外来に来られました。70代のご年齢で機械弁は、ワーファリンというお薬が欠かせなくなるため脳出血などの合併症が起こりやすくなり、何とか生体弁をというお気持ちで来院されたのでした。

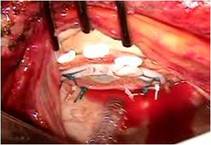

エコーを拝見しますと、どうもおかしい、これは生体弁がきちんと左室内に入り込んでいないのではないか、と考え、それならこの生体弁を外して私たちが新たな生体弁を入れれば治せると考えました。

こうした再手術には独特のノウハウが必要で、弁膜症に熟練したものにしかわからないこともあるため、手術をお引き受けしました。

初回手術の前に来て頂ければ僧帽弁形成術ができたものと拝察しますが、この段階からは次善の策として良い弁置換をしようというわけです。

手術は予想どおりで、うまく新たな生体弁が入り、患者さんは術後11日目に元気に退院されました。やや遠方ですので少しゆっくり院内にいて頂きました。

外来でお会いするたびにお元気になられるのがわかり、うれしく思っています。

以下はその患者さんのご家族からの礼状です。

手術を受けた病院を出て治してくれる専門家をもとめて外の病院へ行く、実に勇気のいることだったと思います。しかしその決断が良い結果をもたらしたこと、敬意を表したく思います。

***** 患者さんのご家族からのお便り *****

名古屋ハートセンター

心臓血管外科 統括部長 米田正始 先生

スタッフの皆さま

拝啓

猛暑の候、米田先生はじめ名古屋ハートセンターの皆さまにおかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

月日の経つのは早いもので、父が今年2月6日に僧帽弁置換の再手術を受け、本日でちょうど半年となります。

その節は大変お世話になり、ありがとうございました。

今思い返せば、あの時米田先生にご相談していなければ、今頃父はまだ原因不明の心不全に悩まされ、当時かかりつけの**病院で再度僧帽弁の置換をするのであれば血栓リスクの高い機械弁、もしくは循環器内科で処方していただく薬で何とか生き延びるか、どちらか究極の選択を迫られていたと思います。

「あの時」と申し上げるのは、その悩みの境地において米田先生のサイトを拝見してから、居ても立っても居られずご相談いたしました、昨年12月9日のメールです。

当日、しかも1時間足らずで米田先生よりご返事いただいた内容は、医療現場における一般論と、名古屋ハートセンターの受入れ姿勢を綴った大変有難いお言葉でした。

メールを拝見した時の、あの安堵感は今でもはっきり覚えています。

「断らない医療」の姿勢がそこにあるのだろう、と私は思います。

今回、米田先生に執刀していただいたお陰で、懸念しておりました心不全の根本原因もはっきりし、弁置換も機械弁ではなく血栓リスクの低い生体弁を使用してくださいました。

そして何より手術時間が極めて短かったことで術後の回復が早く、父が初回の**病院で受けた弁置換の術後とは明らかに違う回復ぶりでした。

お陰で今では服用を続けていたワーファリンをはじめ、薬は殆ど飲まずに過ごすことが出来ており、この上ない喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。

末筆になりますが、私たち家族の愛する父が、この名古屋ハートセンターでお世話になることが出来て本当に良かったと思っております。

スタッフの皆さまがこの素晴らしい場所で働いておられるのが、羨ましくも思います。

この夏の暑さはまだまだ続きそうですので、どうか皆さまくれぐれもご自愛ください。

敬具

平成25年8月*日

*****

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。