折りたたんだ人工血管をカテーテルに乗せて動脈瘤まで持って行き、

そこでポンと人工血管を広げることで内側から動脈瘤が治せる方法です。

.

うまくいけばいわゆる手術が不要となるため20年ほど前に開発され、

次第に完成度が上がり広まりつつあります。

.

そのひとつがこれを取り付ける大動脈の弱さです。

.

ステントグラフトは内側から広げて、大動脈に内張りをつけるようにして設置します。

その取り付け部分の大動脈が拡張し大きくなると、

ステントグラフトははずれてしまうわけです。

.

血液がもれたり、動脈瘤に枝がありそれがステントグラフト取り付け後も生きているばあい、

そこから血液が流れて瘤がいつまでも小さくならないとか、

次第に大きく拡張し破れることがあるのです。

.

こうした弱点が発生しないように適切な患者さんを選び、適切な方法で取り付ける必要があります。

つまりステントグラフトはどの患者さんにも使える方法とは限らないわけです。

.

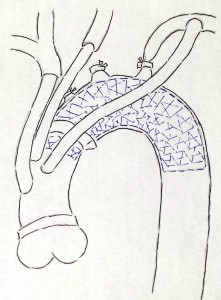

マルファン症候群の患者さんの場合は、大動脈が瘤の部分以外も弱いため、ステントグラフトにはやや不向きと言われています。下左図は胸部大動脈に取り付けたステントグラフトです。

今後の研究や改良によっても変化はあるかも知れませんが。

.

医誠会病院では患者さんにメリットがあると判断できるときにはステントグラフト(EVAR、TEVAR)を積極的に使っています。

マルファン症候群の患者さんの場合、ステントグラフトを支える大動脈が弱いため、工夫をしています。

.

外科手術で大動脈の一部を人工血管に取り換えておけば、その人工血管の内側にステントグラフトを取り付けることは安全性、長期安定性とも良いのです。

.

人工血管は強いため将来広がる恐れがないからです。

.

こうしてマルファン症候群の患者さんにもステントグラフトの恩恵が届き、それだけ手術が小さくなり安全性が高くなります。

.

たとえば大動脈基部から弓部大動脈まで全部が瘤になっている場合、

できれば大動脈基部再建(なるべく患者さん自身の自己弁を温存するデービッド手術)プラス弓部全置換手術を行います。

.

それが何らかの理由で不利な場合は大動脈基部再建+上行大動脈置換に加えてデブランチつまり3本の枝を再建してからステントグラフトTEVARを上行大動脈の人工血管に取り付けるようにします。下行大動脈がしっかりとした受け皿になるよう工夫しています。

.

同様に胸から腹まで大動脈全体が瘤になっている状態では、全部を手術で人工血管に取り替えるというのも一法ですが、弓部大動脈と腹部大動脈を人工血管で取り替えたのち、その間をステントグラフトでつなぐということもあります。もちろん腹部大動脈の主要な枝を温存しつつ。

.

こうした多角的・総合的な方法で体への負担が少ない、安全性が高い治療をマルファン症候群の大動脈瘤の患者さんにも提供できるようにしています。

.

●質問:ステントグラフト(EVAR)は、外科で行うのでしょうか?カテーテル検査と同じように内科で行われるのでしょうか?それとも施術は病院ごとで違ってくるのでしょうか?

外科主体でやっているところと内科主体でやっているところがありますが、外科主体のほうが多いです。

腹部の場合は、やや内科が増えます。

胸部の場合は外科がほとんどです。

基本的には外科と内科で協力してやるのが一番いいと思います。

外科は、いざという時のバックアップ・救命のノウハウを持っ ていますし、カテーテルの技術は内科の先生がお持ちですから。ハートチームの時代ですね。

(2010年の講演時の質疑応答に、2016.3.加筆いたしました)

.

血管手術や心臓手術のお問い合わせはこちらへどうぞ

患者さんからのお便りのページへ

日本マルファン協会での講演と質疑応答 2010年8月 にもどる

.

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。