患者さんは 70歳女性で

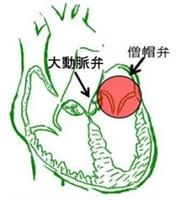

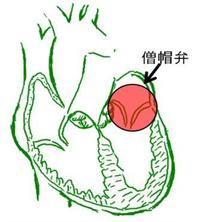

修正大血管転位症、右胸心(心臓が左右逆位置にあります)、

解剖学的三尖弁閉鎖不全症TR (通常の心臓で言う僧帽弁閉鎖不全症に相当します)、

解剖学的僧帽弁閉鎖不全症MR (通常は三尖弁閉鎖不全症に相当)、

肺高血圧症、心不全、慢性心房細動のため手術を希望してハートセンターへ紹介・来院されました。

クラス4度と言われる高度な心不全のため肝臓と腎臓の機能障害を併発されていました。

註:修正大血管転位では心室や大血管のつながり方は正しいのですが、

左室と右室が入れ替わっており、ある程度の年齢になると、もともと弱い右室が強い左室の代わりができなくなって心不全や弁の逆流等で亡くなることが多いです。

くわえて不整脈もよく起こります。

修正大血管転位症の常識の中では末期ともいえる状態で、他病院でも手術は危険と言われ、最後の望みをかけて来院されました。

心不全症状が強く(NYHA 4度)、緊急入院して頂き、約1か月かけて体調改善を行い、心臓手術に進みました。

通常血行動態がやや改善する全身麻酔下でも、血圧は約80mmHg、肺動脈圧は60mmHgと高く、重症であることを示しました。

通常血行動態がやや改善する全身麻酔下でも、血圧は約80mmHg、肺動脈圧は60mmHgと高く、重症であることを示しました。

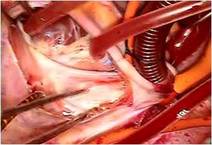

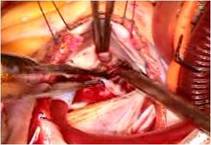

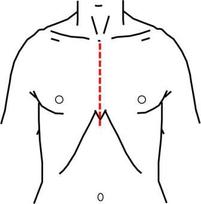

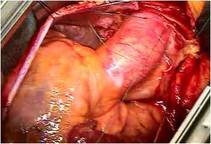

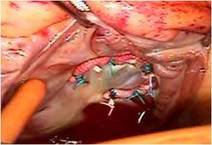

胸骨正中切開ののち心膜を切開しますと、心臓は強く張っていました。

とくに左房は極めて高圧で、患者さんは今日までさぞ苦しかったろうと実感する所見でした

(写真上。画面右下に左心耳が一部見えています)。

体外循環下に上行大動脈を遮断しました。

解剖学的僧帽弁はちょうど体心室の背側つまり術野で深い所にあるため、すべて大動脈遮断下(つまり心停止させておいて)に行うことにしました。

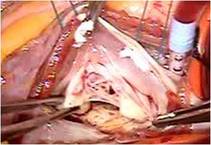

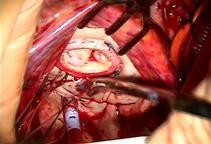

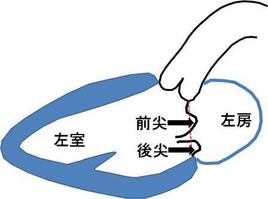

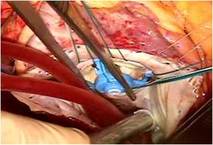

まず心臓全体を脱転し右房を切開、僧帽弁を展開しました

まず心臓全体を脱転し右房を切開、僧帽弁を展開しました

(写真左、前尖が見えています)。

弁は予測どおりとくに弁尖の器質的問題はなく、

弁輪拡張が逆流の原因と判断できたため、

柔軟リング29mmで弁輪形成を行いました。

僧帽弁輪―冠静脈洞―下大静脈をつなぐライン、

いわゆる峡部を冷凍凝固し(写真左)、

右房を2層に閉じて右房操作を終えました。

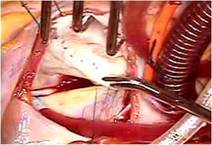

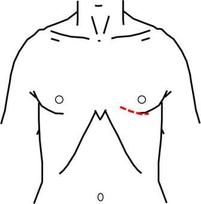

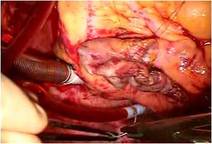

今度は患者さんの左側から、左房の左心耳を切開し三尖弁にアプローチしました(写真下左)。

三尖弁は解剖学的右室の拡張のためいわゆるテント化を起こし、

三尖弁は解剖学的右室の拡張のためいわゆるテント化を起こし、

かつ弁輪拡張のため高度の逆流を起こしていました。

三尖弁の二次腱索がピーンと張って右室を支えている形でした。

三尖弁そのものが寿命の限界と考えられ、

かつ術前の全身状態が悪いため、

ここは安全と確実さを優先して全腱索乳頭筋を温存し、右室を守りつつ、一発で生体弁で弁置換することにしました。

乳頭筋や筋束に生体弁ストラットが当たらないように位置と向きに留意しつつブタ弁27mmを入れました(写真上右)。

縫着に先立ち冷凍凝固を用いて、肺静脈隔離と、僧帽弁輪周囲部の遮断を行い(メイズ手術、写真左)、

縫着に先立ち冷凍凝固を用いて、肺静脈隔離と、僧帽弁輪周囲部の遮断を行い(メイズ手術、写真左)、

弁を縫着し、左房を二層に閉じ(写真右)て大動脈遮断を解除しました。

将来のブロックと心不全に備えて、両室ペーシングの心外電極を左室と右室そして心房に取り付けました。

体外循環からの離脱には少量の強心剤のみ要しました。

リズムは除細動成功し洞性つまり正常リズムでした。

血圧は80mmHgが90mmHg台へ、肺動脈圧は60mmHgが約40mmHgまで改善しました。

経食道エコーにて三尖弁(生体弁)・僧帽弁とも逆流なく、両室機能もまずまず保たれていることを確認しました。

術後経過はおおむね順調で、術翌日、一般病棟へ戻られました。

その後2週間ほどで階段昇降ができるほどに元気になられました。

「先生を信じてはいたけれど、ここまで良くなるとは思いませんでした」と何度も何度もお礼を述べて戴きました。私は感動でものが言えませんでした。お役に立てて本当にうれしく思いました。

修正大血管転位症では成人期に左室や右室を入れ替えることは極めて危険なので、この患者さんの場合は心室の構造と機能を守りつつ、確実に弁膜症つまり2つの弁とリズムを治しました。

根本治療ではないため今後も注意深く見守る必要はあります。

しかし左室や右室がまずまずの力がある限り、普通の生活を送ることは可能で、希望も十分あると考えます。

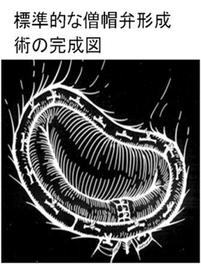

なおこの手術は評価を戴き、2011年9月、この領域のトップジャーナルである J Thorac Cardiovascular Surg誌に掲載されました。上のきれいなメディカルアート(図)はその論文に掲載されたものです。皆さんありがとう。

追記:術後5年が経過しました。現在もお元気で定期検診に来られます。うれしいことです。同時に修正大血管転位症の患者さんたちに大きな励みになっています。この病気で心不全を克服して70代後半まで元気に生きておられることは昔なら考えにくかったといわれるからです。

お問い合わせはこちらへどうぞ

患者さんからのお便りのページへ

修正大血管転位症 へもどる

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。