閉塞性肥大型心筋症、別名HOCMは今なお難病として課題が多数残っています。

私たちはこの病気に

対して積極的に治療を行い良い成績をあげて来ました。

東京でこの研究会が開催されたため参加しました。榊原記念病院の高山守正先生が代表幹事で、今回は日本医大の高野仁司先生が当番でした。

テーマは「治療困難なHOCM症例に対する戦略の工夫」で、まさにタイムリーなものでした。ことしの日本循環器学会総会でこのテーマで私たちが発表したときにも多数のご質問をいただき、うれしく思ったものです。

始めに榊原記念病院の歌野原祐子先生がHCMのMRI診断、CT診断、病態に迫るというタイトルでお話されました。MRIがこれからさらに有用になること、中でもLGE(心筋の壊れたところが造影剤で光って見えること)所見が重要で、これが患者さんの予後を教えてくれること、さらに左室構築がわかることなどを示されました。

左室流出路狭窄があるとき、これを外科で心筋切除(モロー手術)すれば患者の生命予後が改善すること、さらにこのHOCMの病態の中に乳頭筋の異常がかなり含まれていること、そしてこれをより正確に行えるよう画像診断の組み合わせが役立つことなどを解説されました。

乳頭筋の異常は私たちも以前から取り組んできた課題で、悪い心筋をかなり切除でき、それによってさらに狭窄が解除されることを実感してきました。これがより正確なデザインと評価で完成度が上がるのではと楽しくなってきました。

日本医大の坪井一平先生は新しいHOCMガイドラインを解説されました。日進月歩のこの領域で、ガイドラインはとくに大切です。欧米が日本に先んじていることを感じました。

植え込み型除細動器ICDの適応基準や、心臓突然死のリスクファクター(年齢、左室壁厚、左房径、左室内圧較差、心臓突然死の家族歴)がさらに重要になったことを示されました。

榊原記念病院の矢川真弓子先生は同院でのICD経験やカテーテルによるアルコールアブレーション治療(PTSMA)の成績を検討されました。拡張機能はβ遮断剤では改善しないが、アブレーションでは改善しやすいというのはなるほどと思いました。心筋内カルシウムを調節することの重要性ですね。

それから内科的、外科的症例の検討が数例ありました。どの症例も興味深く拝聴しました。

とくにPTSMAでうまく行かなかったケースが異常腱索のためであり、心臓手術で改善したというのはなるほどと思いました。高度あるいは広範囲の心室中隔肥厚があるHOCM症例の手術を積極的に手掛けている経験からDiscussionをさせて戴きました。心臓外科医が少数しか参加していなかったため、質問を頂いたり、多少でもお役に立てたとすれば光栄なことです。

Na₋Ca交換剤であるシベンゾリンの有用性と課題も聴けて良かったです。

特別講演として高山守正先生がゲストスピーカーの代演を見事にこなされました。欧米と日本の新たなガイドラインが望むHCMの臨床というホットなテーマでした。

心臓突然死と心不全の克服、心臓MRIで肥厚心筋の中で壊死が進むことへの対策、利尿剤への警告、ACEやARBが適しないこと、同じβ遮断剤でもカルベジロールはあまり良くないこと、などなど盛りだくさんの内容でした。

内科のPTSMAと外科の心筋切除(モロー手術)の使い分けでは、若い患者さんには外科手術であとあと薬があまり要らないように配慮しておられるのも賛同できました。

それからComplex Caseへの診断治療というテーマで何例かの症例が検討されました。

大動脈弁置換術後にHOCMが悪化し、PTSMAで救命できたケースには私もコメントさせて頂きました。同様のケースがあり、これは生体弁ごしにモロー手術を行って無事に切り抜けたのですが、確かにこの病気は経験豊富なプロのチームでこそ安全にできることを実感しました。

それから榊原記念病院心臓外科の内藤和寛先生が外科症例の検討をされました。

手術適応は若く、心室中隔肥厚(30mm以上)、弁膜症とセットの場合、腱索乳頭筋の異常があるとき、内科のPTSMAが不成功のとき、など、理にかなったものと思いました。

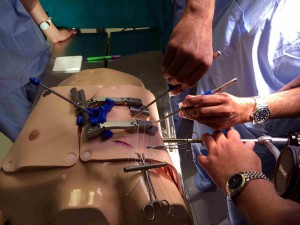

最近増えている広範囲の心室中隔肥厚例に対して、経僧房弁アプローチと経左室心尖部アプローチを紹介されました。それぞれ興味深いところで私たちの経大動脈弁アプローチの改良型と対比してDiscussionさせて戴きました。

こうして心臓手術が磨かれていけばうれしいことです。

心臓の構造のため、PTSMAでは約3分の1に右脚ブロックが発生し、外科の心筋切除では左脚ブロックが発生しやすいことを考えると、前者のあとで後者の治療をするときには注意が必要であることもわかりました。

ファイアサイドセッションは東邦大学の佐地勉先生が小児・若年の多彩な心筋症のレビューをされました。さすがこの道のオーソリティで、幅広い遺伝子異常の研究と実用化から始まり、さまざまな心筋症から私たちがちからを入れている左室緻密化障害にいたるものまでカバーされ、勉強になりました。

教育セッションIIでは高知大学の北岡裕章先生がHCMの診断基準を、九州大学ハートセンターの有田武史先生が心エコーによる左室流出路の考察、そして市立宇和島病院の濱田希臣先生が非閉塞型肥大型心筋症の薬物療法を解説されました。

いずれも心臓外科医の私にとっては貴重な勉強の場となりました。

有田先生のお話のなかで乳頭筋の異常は上述のお話とあいまって大変面白く思いました。私個人の経験では前乳頭筋の異常がよく目につくと感じていましたが、有田先生が引用された報告も同様でした。これと榊原記念病院の先生方が示された後乳頭筋の異常と合わせてかなり高精度の治療ができるものと確信しました。

濱田先生のお話は熱いお人柄のおかげか大変迫力があり、有用なメッセージを頂きました。とくにシベンゾリンの有用性は納得いたしました。拡張機能を改善すればHCMの患者さんには大きな福音となるでしょう。

帰りの電車の都合で最後までは参加できませんでしたが、大変有益で楽しいHOCMフォーラムでした。高山先生、高野先生、関係の先生方、お疲れ様でした。

ブログのトップページにもどる

心臓手術のお問い合わせはこちらへ

患者さんからのお便りのページへ

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。