今年もAATSに行って参りました。珍しく西海岸のシアトルで開催されました。

心臓血管外科領域では世界の最高峰に位置する学会で、そこには世界の顔が集まり、最新の知見と豊富な経験をもとにした議論が交わされるため、参加しました。同時にこの会は正会員が世界で600名限定で、かつ毎年参加することが義務づけられていることも理由です。

.

米国の学会といっても、実質世界学会で、ここにいればおのずと世界の情報が集まり、また旧交を温め、新たな仲間を造れるため重要な業務とさえいえる学会です。もともとヨーロッパからの参加も多かったのですが、近年はさらに増え、そしてアジアの仲間の数も増加の一途で、素晴らしいことと思います。

.

その分科会ともいえるMitral Conclaveつまり僧帽弁の専門的シンポジウムが直前にニューヨークで開催されたため、多くの会員はニューヨークから一緒に移動していました。

.

学会本会の前日に成人心臓血管外科、同先天性、そして胸部外科つまり肺縦隔の3つに分かれて恒例の卒後教育シンポジウムが開催されました。

私はもちろん成人心臓外科に参加しました。今年はDicision Makingにとくに重点を置いた構成でした。

.

まず冠動脈ではCABGがどんなときにカテーテルでのPCIより優れているか、動脈グラフトは何本使うのが良いか、質の維持をどうするか、ハイブリッド治療やロボットその他の方法とどう使い分けるか、などの観点から欧米の有名どころが最近の知見を解説してくれました。

.

確かに心臓外科の占めるウェイトは減った、しかしまだまだお役に立てる領域がたくさんある、患者さんの重症度が増すにつれてそれはむしろ増えることもある、その場合にうまくハイブリッドや低侵襲治療を駆使してリスクが上がらぬようにする、そうしたことをあらためて認識しました。

.

引き続いて弁膜症のセッションとなりました。大動脈弁と大動脈をどうするか、これはとくに二尖弁の場合に重要です。院内でもいつも熱いディスカッションになるのですが、ここでも最近の知見をもとにしてより長期の安全を確保する方法が論じられました。

.

生体弁と機械弁の使い分け、ARに対する弁形成がどこまで使えるか、弁サイズの問題いわゆるPPM(患者と人工弁のサイズミスマッチ)、外科的AVRとTAVIと薬の比較、そしてステントグラフトまでが論じられました。TAVIの発展が患者さんに益する治療に結びつくよう、ハートチーム全体でしっかりと取り組まねばならないと再認識しました。

.

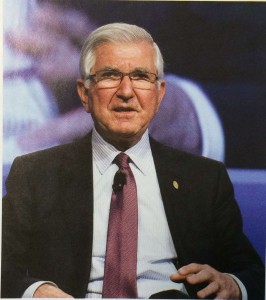

ランチョンセミ ナーはLegend(伝説)セッションで、心臓外科の中で伝説の名人にその半生を語って頂くという企画でした。今年は我が恩師Tirone E. David先生が話をされました(写真右)。Adams先生の司会で、弟子を代表して畏友Michael Boger先生が想い出を語りました。あのころを想い出し、思わず熱くなってしまいました。若い先生方にこうした忘れ得ぬ経験を積んで頂きたいとも思いました。その前後にこれらの先生方ともゆっくり話ができて楽しいひと時でした。

ナーはLegend(伝説)セッションで、心臓外科の中で伝説の名人にその半生を語って頂くという企画でした。今年は我が恩師Tirone E. David先生が話をされました(写真右)。Adams先生の司会で、弟子を代表して畏友Michael Boger先生が想い出を語りました。あのころを想い出し、思わず熱くなってしまいました。若い先生方にこうした忘れ得ぬ経験を積んで頂きたいとも思いました。その前後にこれらの先生方ともゆっくり話ができて楽しいひと時でした。

.

午後にはMVRと心房細動の治療(心房細動は放置しないように)、僧帽弁と三尖弁の同時手術、僧帽弁形成術のときにSAMを防ぐこと、僧帽弁形成術の長期成績、虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対して弁形成するか弁置換するか、カテーテルによるMクリップをどんな患者に対して行うか、心房細動に対する外科アブレーションでどの方法を使うべきか、機能性三尖弁閉鎖不全症をどんなときに治すべきか、などなど、現代的課題がつぎつぎと論じられました。

.

虚血性MRに対する僧帽弁形成術や心房細動の手術などでは我々のほうが進んでいるところもあり、あとでディスカッションすることになりました。もう少し症例数があれば講演でより多くの方々のお役に立てるのですが、そこはまず日々の努力からということでしょうか。

.

最後のセッションでは救急での対応、カテ室での事故があったときの迅速な対応、術後の高度な心不全、大動脈解離、心筋梗塞後の心室中隔穿孔VSP、外傷による大動脈破裂、などが論じられました。ここでも我々のVSP治療の成果その他で貢献したいところでしたが数が足りず、今後の努力と楽しみにということにしました。

.

翌日からAATS本会が始まりました。テキサスのCo selli先生(写真右)の胸腹部大動脈瘤3000例の検討は圧巻でした。これぞ心臓血管外科、これこそAATSという、かつての感動を新たにしながら拝聴しました。毎回、毎年、そして10年ごとにデータを解析し改良を加えていると聞き、うれしくなりました。

selli先生(写真右)の胸腹部大動脈瘤3000例の検討は圧巻でした。これぞ心臓血管外科、これこそAATSという、かつての感動を新たにしながら拝聴しました。毎回、毎年、そして10年ごとにデータを解析し改良を加えていると聞き、うれしくなりました。

.

Adams先生らの僧帽弁手術の際の三尖弁形成術の有用性という発表には激しい討論があり、これまた長期の膨大なデータで科学的にものを論ずる欧米ならではの良さを感じました。要するに将来三尖弁閉鎖不全症が発症する患者さんをきちんと見極め、それらの方々に予防的三尖弁形成術を行えばと思っています。そうした方々にはより短時間でできる、簡便な方法で侵襲を増やさずにできる、これも今後有益になるのではと思います。

.

優れた発表が続いたあとで、新メンバーの紹介がありました。この会のメンバーになるということは一流の、少なくとも一人前の心臓血管外科医として認められることであり、皆嬉しそうでした。その中にはアメリカの友人も数名おられ、あとでお祝いを述べ、楽しいひと時でした。畏友Chris Malaisrie もその一人でした。おめでとう。

.

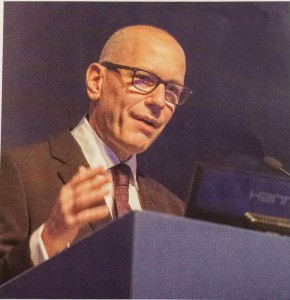

会長講演はボストンこども病院のDel Nido先生(写真右)の 「科学技術の進歩と心臓胸部外科」というテーマでこつこつと謙虚に貢献を続けてこられた同先生ならではの内容だったと思います。講演前から聴衆が総立ちで拍手したところに同先生の人徳がうかがわれました。

「科学技術の進歩と心臓胸部外科」というテーマでこつこつと謙虚に貢献を続けてこられた同先生ならではの内容だったと思います。講演前から聴衆が総立ちで拍手したところに同先生の人徳がうかがわれました。

.

そのあともTAVIや僧帽弁形成術、僧帽弁膜症にともなう肺高血圧症、AFに対するCox-Maze手術、などの優秀演題が続き、参考になりました。

.

夕方にはレセプションがありましたが、今回は総じて日本からの参加が少な目で、Mitral Conclaveがニューヨークであったことも手伝ってか、あまり長期間あちこち行けない状況があったのではと感じました。

.

本会二日目は朝7時から、実験研究や先端技術・デバイス、そして手術ビデオのセッションがあり、全部に出たいのですが一つしか選べないため今回は手術ビデオにしました。

.

工夫された面白い手術が多数供覧され大変参考になりました。これまでの手術にさらに改良を加えて完成度を上げた、そうしたタイプのものが多く、概念を変えるほどのものはありませんでしたが、良いセッションだったと思います。

かんさいハートセンターがスタートして1年半がたち、そろそろこうした会で発表できそうな、他施設でもお役に立てそうな手術が増えて来たため、来年は演題を出そうと思いました。

.

そこからまた本セッションが始まりました。大動脈基部再建の方法4つを比較した、クリーブランドクリニックからの優れた発表に、熱いディスカッションがあったのが印象的でした。機械弁のベントール手術は確かに安定性に優れた方法で、しかしTAVIとくにValve in valveを念頭に生体弁ベントールが急増しており、その中で確実に弁を治せるならDavid手術は素晴らしい、そうしたことを再確認できました。さまざまな状況下でそれに応じたきめ細かい対応がこれから重要になっていくとも思いました。

.

それやこれやで充実した数日間でしたが、あまり仕事に穴をあけるわけにも行かず、あと一日あまりを残して残念の帰国となりました。

.

留守を守って下さった高の原中央病院と同かんさいハートセンターの皆様方に深謝申し上げます。

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。