恒例のアジア心臓血管外科学会(ASCVTS)に参加して参りました。

今回は久しぶりのイスタンブール(トルコ)で皆楽しみにしていましたが期待を裏切らぬ、面白く楽しい学会になりました。会長は Cicekシチェック先生でした。写真下は学会HPでのイスタンブールです。海はボスポラス海峡で、最近話題の黒海とマルマラ海ー地中海を結ぶ要衝です。

まずその直前に低侵襲心臓手術(MICS、ミックス手術)のワークショップが2日にわたって開催されました。

MICSにちからを入れている私ですので、かんさいハートセンター心臓外科の二番手増山慎二先生と一緒に参加しました。

一日目にはセットアップや麻酔などの総論、僧帽弁、大動脈弁、CABG、左房アブレーション、企業参加の順で講演とディスカッションが行われました。

シンガポールの畏友 Theo Kofidis先生やハンブルグのHendrick Treede先生、ベルギーのFrank van Praet先生、マレーシアのJeswant Dillon先生らをはじめ、この領域の熱心な先生らが話をされました。私たちもディスカッションにはいり、なかなか実りあるワークになりました。Praet先生はかつてご教示をいただいた Hugo Vanerman先生の後継者で話が盛り上がりました。慶應大学の畏友・岡本一真先生もここまでのポートアクセス法の経験からセットアップをお話されました。

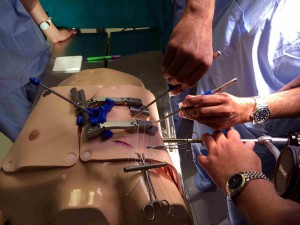

二日目には人間の模型である「マネキン」にウシ心臓を取り入れたウェットラボでの練習がまず行われ(写真右)、それから実際のヒトCadaver(つまりご遺体)での実技練習という、日本では考えられない実践的なコースが行われました。

ウェットラボでは話題のSutureless 大動脈弁つまり糸を多数かけて縫い付ける従来の大動脈弁置換から一歩抜け出して、TAVI(タビ、カテーテルで入れる人工弁です)を術中に行うことで短時間の心停止・手術時間で弁置換する方法を学びました。以前から勉強していることではありますが、まだ日本で使えないこの弁を実際に使い、これから高齢者や重症例に役立つと想いました。おそらくこれまでのTAVIよりも漏れの少ない弁置換ができ、弁膜症患者さんの生存率の改善つまり長生きに役立つでしょう。

全体として感じたのはMICSをやっているのは未だに少数派ではあるが、やっているところではしっかりやっていること、そして着実に進歩のあとが見えること、ロボットへの模索が続いているがまだそのメリットがはっきりしないということでした。

旧友との交流をあたため、また新たな仲間を得て楽しいワークショップでした。さらに手前味噌にはなりますが私たちがかつて杭ノ瀬先生や四津良平先生らにご教示いただき努力してきた和製ミックスはたとえば私たちのLSH法(最少副次創によるミックス)等に至って創の美しさではすでに最高水準にあり、扱っている手術でも難易度の高いものが多いということがわかり、とくに2弁形成のポートアクセスなどはやっている施設がほとんどなく、報われた想いです。関係の先生方に実際の創部写真をお見せするとけっこう感心して頂けました。

いま一つ、心に強く残ったのは地元イスタンブールの医学教育レベルの高さです。Acibadem大学の教育施設の中でこのワークショップが行われたのですが、実践的なドライラボ、マネキンをもちいたシュミレーション、Cadaverをもちいたより高度な練習、さらにロボット手術の練習などが広大で美しい部屋の中で行えるという、すばらしいものでした。

日本の大学では予算難でできないことが開発途上国のトルコで実現できているところに日本の教育研究予算の貧困さを物語っていると実感しました。

このようになった原因のひとつは、医療が福祉だけでなく産業として国や社会に役立つ、いわゆる経済賦活効果があることをこれまでなんとなく否定され、結果として予算を削減されてきた歴史にあると思います。道路工事などの公共事業よりも医療のほうが日本経済を強化するというデータがあるのにそれを誰かが隠し、医療や福祉予算を削減され公共事業に回されても誰も異議を唱えなかったのです。医師会や文科省・大学医学部の方々にもっと奮起と努力をお願いしたいところです。

たとえば国家予算を5000億円削減されそうになれば建設業界は強烈な反対運動を起こすそうですが、医療業界は何も言わないという話を聞いたことがあります。これでは医療業界に勝ち目はありませんし、患者さんも国民も不幸です。医療業界は大学間・医局間の競争よりも他業界との競争にも目を向ける必要があるのではないかと想います。大学を離れ、患者目線の民間病院で日々患者さんと向き合っていると物事がかえってよく見えます。

話がそれましたが内容あるMICSのワークのおかげでASCVTSの卒後教育セミナーには参加できませんでした。このセミナーは私がまだこの学会の理事を拝命していたころ、高本眞一先生のもと皆で努力してアメリカ胸部外科学会AATSとの合同セミナーが実現し、以来続いているものです。アジアがアメリカに並ぶ扱いを受けた記念すべきセミナーです。

翌日からASCVTSの本会が始まりました。

心に残ったセッションをいくつか紹介します。

TAVIのご本家ともいえる Alain Cribier先生の講演がありました。同先生の開発からすでに14年の歴史がありますが、かつてバルン大動脈弁形成からスタートし、長期成績が悪く1990年代に次第にTAVI開発へと進んだものの、なかなかスポンサーが得られず苦労されたこと、

2000年ごろから動物実験を進め、2002年4月16日にRouen大学の「D-day」を迎えたこと、つまり人間での第一例ですね。予想以上に成績が良く、しかし合併症もまだまだ多く、改良を続けて2011年にアメリカのFDAの承認に至ったこと、

2012年からそれまでの手術不能患者から一歩進めてハイリスク患者にもTAVIが使えるようになり、以来世界で10万例を超える隆盛な治療法に至ったことをお話されました。

現在は新型のSapien3やCentra弁が使えるようになり成績の向上が期待されています。世界各国でレジストリが作られ、現在の問題点として、高度の動脈硬化、人工弁周囲逆流、脳卒中、完全房室ブロックつまり永久ペースメーカーなどが残っていることもお話されました。

今後の5年間で中等度リスク患者にも適応が広がるかも知れないこと、10年たてばさらに展開するであろうことも述べられました。この領域のパイオニアのお話を感動をもって拝聴しました。

同時に心臓外科の領域がまたひとつ減るともいえる状況で、それに対しては心臓外科がTAVI以上の成績と患者満足をあげなければならないと想いました。

おそらく方向性として、若く将来の永い患者さんには弁形成・弁再建の心臓手術でしかもMICSでしっかり治す、ご高齢の患者さんにはTAVIや改良Sutureless弁で簡略安全に治すという二段構えになり、高度な手術ができない施設は整理縮小になるものと予想されます。

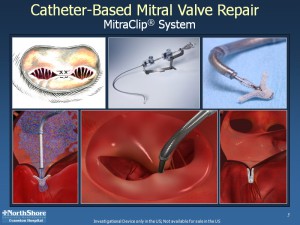

今ひとつ印象深かったのはディベートセッションで内科つまり経皮的僧帽弁形成術と外科手術による僧帽弁形成術の「対決」でした。

内科の E.Murat Tuzcu先生はMクリップの有用性を説明され、Everest IIトライアルの結果で有望な結果が得られたことを示されました。これまで外科でよく行われてきたCABG+MAPでは虚血性MRの再発が問題であることを理由のひとつにあげられました。同時に長期の予後がどのくらい改善するかという課題があることも話されました。

私が疑問に想うのはMAPでは虚血性MRの重症例を制御できないのは当然のことなのに、それを理由に外科手術がだめという発想です。MAPより優れた方法たとえば私たちのPHO法などの強化法があるのに、なぜ陳腐で弱小なMAPを外科治療の代表とするのか理解できません。もっとデータを出し、啓蒙や情宣が必要なのでしょう。

外科のほうは Robert Dion先生が話されました。Mクリップはもともと外科のアルフィエリ法をカテーテルで行うものですが、アルフィエリ法はリングをもちいたMAPとセットにしてこそ良く効くもので単独では成績があまり良くないのです。つまりMクリップの効果はもともと限界があるのです。これは私がずっと主張してきた内容で、大変うれしく思いました。

そしてMクリップのあとMRを残すと患者さんの予後が悪くなるのです。またMクリップ失敗後の僧帽弁形成術の成績は振るわないことも示されました。

まだまだこの領域はデータとくに長期データが不足でこれからの検討が大切と思いました。かつ外科の立場からは良好で安定した僧帽弁形成術を虚血性MRや機能性MRで心機能が良くなることをしめす必要があるようです。

他のセッションでは南アフリカのWilliams先生らが機械弁の弁置換後、なんと50年のフォローの結果を発表され、二葉弁の中でのSJM弁の優位性と、OnX弁でパンヌスがきわめて起こりにくいことを示されました。

私、米田正始の発表の一つ目は機能性僧帽弁閉鎖不全症に対する新しい僧帽弁形成術であるPHO法の検討でした。榊原病院とのコラボで、PHO法では従来のMAPよりも後尖のテザリングだけでなく前尖の拡張期テザリングも軽減するという内容で、いろいろと具体的な質問とくにどうやってつり上げ張力を調整するのかなどを頂き、ディスカッションに花が開いてうれしいことでした。最後に座長がElegant Study!と締めくくってくださり感謝に堪えませんでした。

このPHO法は重症例の一部ではまだ弱点があり、ちかいうちにこれを克服し、広く活用して頂ける方法にしたく、決意を新たにしたところです。

ASCVTSの2日目も面白い発表がありました。

僧房弁形成術のセッションで Randolph Chitwood先生がきれいなレビューをされました。彼のクランプを愛用する私としては声援を送りながら拝聴しました。

香港のSong Wan先生は私もかつてお世話になったスタンフォード大学Craig Miller先生などの科学的研究の成果を実際の僧帽弁形成術に応用しようという方向性のある優れものでした。たとえば僧帽弁輪のDysjunctionの問題や、前尖弁輪の折れ曲がり現象、僧帽弁輪サドルシェイプの平坦化現象、などなどを考慮した手術が必要と述べられました。心臓外科医の中には切って貼るだけを好む向きもあり(とくに非医局若手?)、それではすぐに壁に突き当たることを知って頂ければと思いました。

来年のこの学会の主催地香港でもあり、これからの展開が楽しみになりました。

畏友Taweesak Chotivatanapong先生(バンコック)は十八番のリウマチ性僧帽弁膜症の弁形成術を解説されました。いまやリウマチ性はこのひとと言われるほどの展開でうれしい限りでした。これまで以上に細部にわたって完成度が上がり、より成績が向上するものと思いました。私のところへもリウマチ性弁膜症の患者さんがちょくちょく来られるため、さらに精密な形成術でご期待に応えたく、あとで直接ディスカッションに花を咲かせてしまいました。

モナコのGilles Dreyfus先生は三尖弁形成術のこれからの方向性を話しされました。三尖弁閉鎖不全症がそれほど強くなくても、弁輪と右室の拡張が著明なら弁輪形成を行うのが良いことをデータとともに示されました。

このことはヨーロッパのガイドラインでもすでにクラスIIaで支持されています。かつて京大病院でこうした患者さんに三尖弁形成術を行ったことを後日のごたごたの際に「やらなくても良い手術をやった」と言われ、臨床医学を知らぬ人たちと議論するのはホントに疲れると失望したのを思い出しました。まあ正しくやる者が結果を出して隆盛になっていくことを考えればもうそれで良いかと割り切っていますが、ちょっと残念なことです。

もうひとつ面白かったセッションは左室流出路の手術という、先天性のセッションです。とくにHOCMなどは成人例もけっこうあり私もちからを入れているためです。

Iyer先生はこの領域の手術をきれいに概説されました。HOCMの肥厚部が大動脈弁下に限局している場合はエキスパートなら比較的容易な手術ですが、肥厚が広がっている場合には工夫が必要となります。私たちはモロー手術という大動脈弁越しの方法を改良し、難しいといわれる心尖部まで直せるようにしましたが、先天性領域ではKonno手術がまだ中心のようで、参考になりました。ただ、きちんと治せるのであれば、短時間で侵襲の少ないモロー方のほうが有利かとも思いました。これから交流を持ち検討を進めたく思いました。

RFなどのカテーテル法では狭窄が残っており、これは根治性という点で劣るようです。

私の第二(第三?)の故郷ともいえるメルボルンの畏友 Tatoulis先生がRadial Artery(とう骨動脈)の15年のデータを発表されました。私がお世話になっていたころからのデータで懐かしい限りでした。

とう骨動脈は内胸動脈よりも成績が見劣るということで最近はあまり人気がないようですが、この15年の、それも前向きランダム化研究ではLADにつけた場合の15年開存率は96%と優秀で、内胸動脈の代用として十分に役立つことが示されました。これからまた多くの患者さんを助けることになるでしょう。

それ以外にも面白いものがありました。メイヨクリニックのDaly先生はオフポンプでおこなうゴアテックス人工腱策での僧帽弁形成の成績を発表されました。以前から注目していた方法ですが、3D(三次元)エコーでのガイド下に簡単な形成なら80%の成功率ということで、今後全身状態の悪い患者さんや高齢者の方々にお役に立つかもません。

この方法は生理学的にはちょっと弱点があり、左室の容積の変化によって僧帽弁の形が変わるというデータを私はもっているので、それを踏まえた術式に仕上げればと考えています。何かと楽しみが増えて退屈しません。何より衰弱した患者さんには朗報になるかも知れず、力が出てきます。

シンガポールの畏友・Kofidis先生がSIMICSという副次創の少ないMICS手術を発表されました。私たちのやっているLSH法(最少副次創法)と同じ方向性の、創の数が少ない、創がより目立たずきれいな方法で、ようやく仲間ができたとうれしく思いました。まだ改良の余地があるためこれからコラボして進めればと懇談しました。

台湾の畏友・KuanーMing Chu先生は一見30代に見まがうほどの新進気鋭の心臓外科医です。その優れたMICS手術のためすでにBig Nameになっておられます。私たちのMICSでの大動脈弁手術もこのChu先生から教わったものです。まさに台湾の天才と私は強い敬意をもっていますが、何より礼儀正しく、日本びいきでもあり、東日本大震災のときの台湾の世界一と言われるご支援を思い出すまでもなく、永くおつきあいしたい先生のひとりです。

このChu先生が最近の工夫をお話されました。傍胸骨アプローチ法で、この方がやりやすいようです。ただ創はこれまでの腋か(Subaxillary つまり脇の下)の方が遙かに見えにくくきれいなためこれは少し逆戻りではないかと感じ、直接ディスカッションしました。確かにSubaxillary法はきれいだが少々やりにくいからということでした。現在進めている工夫で解決できれば今度はお礼に逆輸出したく思いました。

京都府立医大(夜久均教授ら)から乳頭筋前方つり上げによる僧帽弁形成術の報告がありました。これまでの弁輪形成MAPよりも有意に逆流再発が少ないとのことでこの前方つり上げ法を最初に発表提唱したものとしてうれしく思いました。

東邦大学の尾崎重之先生らのグループからは2題の発表がありました。自己心膜による大動脈弁再建、いわゆる尾崎法の報告と、その基礎研究報告でした。こうして術式が着実に進化し磨かれるのは大変好ましいと感心しました。これからこの方法がどれだけ生体弁を上回れるか、そこが焦点のひとつと思います。

さて今回は会長Cicek先生がHOCM(閉塞性肥大型心筋症)にちからを入れておられるためもあってか、HOCMの面白い発表がいくつかありました。前述のIyer先生の発表も良かったですし、さらに

ロシアのBockeria先生らのグループによる、経右室の心室中隔切除術も興味深いものでした。HOCMで左室中程の深いところにある肥厚を切除するのは一般には難しいとされています。私たちは工夫してこれをモロー手術でもできるようにしたのですが、彼らは右室側の心室中隔を削ったのです。面白い方法ですが、それで左室側の肥厚つまり出っ張りが常に取れるかどうか、これから検証が必要と思いました。しかしひとつの考え方を頂き、これから役立つかも知れません。

それを受けて、私たちのHOCMへの取り組みを発表しました。

モロー手術は大動脈弁ごしに左室の心室中隔の異常心筋を切除する方法ですが、左室の深いところは大変見えにくくやりづらいのが普通です。私たちはそれをミックス技術を活かして左室中部はもとより、左室心尖部までできるようにしました。その余勢をかって、MICSの小さい創でできることも示しました。さらにメイズ手術も適宜行いました。

評価は上々でしたが、上記のロシアの先生からその小さい創でメイズ手術までできるはずがないというコメントを頂き、私たちの方法ならそれも十分できる、よろしければモスクワまで行ってご教示したいとお話したところ、是非にとのことで、思わぬところで友人ができてしまいました。

この手術は半月前の日本循環器学会でも発表し、いくつもの有り難いコメントや質問を頂きました。立派な先生方と友人になれるというのは光栄なことです。外科医冥利ですね。

イスタンブールは東西の接点でさまざまな文化・経済交流や戦争まで含めた行き来のなかでできた人類文化のるつぼのようなところです。

実に興味深い、かつその地形から美しい町でもあります。学会のあと夕方から町へ出て写真を撮りました。

さまざまな想い出と収穫を得てイスタンブールをあとにしました。この経験をもとにして、皆さんとまた楽しく勉強できればと思います。

平成26年4月6日

米田正始

ブログのトップページにもどる

心臓手術のお問い合わせはこちらへ

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。