最終更新日 2020年2月22日

.

◼️心筋幹細胞

.

2011年1月29日、NHKテレビ追跡AtoZにて「世界初の心臓再生技術」が放映されました。

京都府立医大チームの皆様にエールを贈りたく思います。

この再生医療は京都大学探索医療センターにて開発研究中に米田正始も参加させて頂いていたもので、

そこで用いられる心臓幹細胞を守り育てる基盤として米田が京都大学再生研究所の田畑泰彦教授と開発してきたbFGF徐放ゲル(bFGFビーエフジーエフは体内にある生理物質で血管を増やし細胞を守ります。

徐放とは徐々にbFGFを放出することで効き目を飛躍的に増やす方法です)が活用されていることを光栄に思います。

このbFGF徐放ゲルをシート状にして心臓の表面に置くと、約4週間かけてbFGFが徐放され、新しい血管が生まれ、また移植した細胞を守ります。

私が数年以上前、京大病院で行った再生医療の臨床試験ではこのシートを単独で使い、

あわせて患者さんの大網(たいもう)という血管豊かな組織をその上にかぶせ、

患者さんの心臓に新たな血管ができたことを世界へ発信しました(英語論文242番、2009年)。

このシート単独でも効果が見られたため、そこに細胞移植を加えた府立医大チームの方法は期待できると思います。

.

◼️ iPS細胞

.

そして2012年に京都大学の山中伸弥教授がノーベル医学賞 を受賞されたiPS細胞のこれからの展開が大いに期待されています。

を受賞されたiPS細胞のこれからの展開が大いに期待されています。

たとえば胎児心筋細胞の移植では心機能の改善や不整脈の予防効果が報告されています。iPSなら倫理的な問題もなく、胎児心筋細胞を創ることがおそらくできるでしょう。

これまで不可能であったことが可能になるのです。

さらに2020年1月に大阪大学の澤芳樹教授らのチームがiPS細胞由来の心筋シートを心臓の周りに貼り付ける再生医療・臨床治験の一例目を報告されました。これからこの技術が発展し、弱った心臓のパワーアップができる日が楽しみです。

さて、心臓の再生医療には2つの代表的考え方があります。

対象は当面おもに末期の虚血性心疾患の患者さんです。

たとえばバイパス手術やPCIがもうできないほど血管が悪いとか、虚血性心筋症のために心臓の力が極端に落ちているケースです。

.

◼️ 心臓再生医療の内容

.

心臓の再生医療は次の3つを軸に発展して来ました

1.血管を造り、心臓の虚血(血液の流れが足りない状態、酸欠と同じです)を治す。

つまり血管新生治療です。

2.心筋(心臓の筋肉、当然パワーがあり力強く動きます)を造る。つまり心筋再生治療です。

3.それ以外に移植細胞などが出すサイトカイン(ある種のホルモン、成長因子)による治療があります。

いずれもこれまで多くの研究がなされて来ました。私たちも京都大学時代にネズミやブタ、イヌなどを使って新たな治療法・再生医療の開発に取り組んできました。

.

しかしこれまでのところ、2.の心筋を造る、つまり心筋の再生はまだ実用化には届かなかったのです。

それは心筋は自ら動く力を持っており、それだけの特徴を持つほど成熟した細胞と言えるのですが、

成熟した細胞は増えにくいという特性があり、

多数の細胞まで増やさないと心臓の仕事をするだけのパワーにはならないという問題があります。だからと言って増えやすい未熟な細胞ではあまり動くだけの力がなく、

たとえ数だけ増えても

心臓のパワーアップという治療目的に沿うことはできません。

心臓のパワーアップという治療目的に沿うことはできません。

.

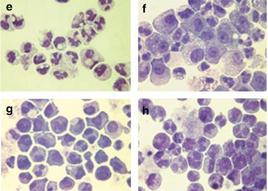

そこで今後ES細胞(写真左)やiPS細胞(写真右)のように、増えやすい性質をもった細胞をまずたくさん造り、

それをうまく成熟させて力強く動く細胞に育てるという技術が開発されれば、

上記2.の心筋再生医療は実用化に向かって行くでしょう。

.

しかしながらこれまでの実績だけでも心臓の再生医療は決して捨てたものではありません。

というのは1.の血管新生治療は現在の技術でもかなりできます。

3.も状況と方法によっては使えます。

これまで細胞移植で多少の効果が見られた理由は3.のサイトカインだったという報告が増えています。

.

◼️とくに血管新生について

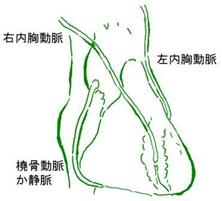

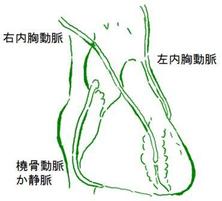

血管新生治療の代表的な方法の一つが、骨髄単核球細胞移植(写真右)があり、

これは全身麻酔下に骨髄を刺して細胞を得る方法と、GCSFというお薬で細胞を血液へ追い出してから捉える方法があります。

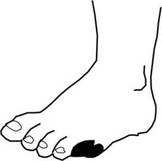

いずれの場合でもある程度血管新生ができ、下肢では虚血改善の報告があります。

ただしこの方法は手間がかかる割にはできる血管が毛細血管(細すぎてあまり役に立ちません)がほとんどという弱点があります。

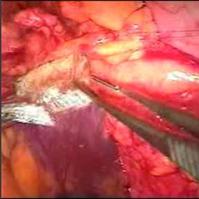

これを克服すべく、私たちが行ってきた再生医療はbFGFという血管を造る自然のホルモン(タンパク質)を遺伝子を使わずに、ハイドロゲル(左写真)と混ぜて心臓の表面で直接効かせるという方法です。

これを克服すべく、私たちが行ってきた再生医療はbFGFという血管を造る自然のホルモン(タンパク質)を遺伝子を使わずに、ハイドロゲル(左写真)と混ぜて心臓の表面で直接効かせるという方法です。

効果があり、それ以上に全身に影響を与えない局所治療という特長を持ちます。それで高齢者や腎不全、網膜症がある患者さんにも使えるわけです。

京都大学時代にはこの方法と大網(お腹にある網状の 組織で多量の血管や成長因子を含みます)をセ ットにして使い、

ットにして使い、

血管造影で改善が肉眼で見えるほどの結果を出しましたが、

私が京大病院を去ってからはこの臨床研究は停止したままです。

日本では自施設でハイドロゲルを造らねば使えないため、

とりあえずタイで認可を受け、バンコック心臓センターにて臨床試験を再開しました。

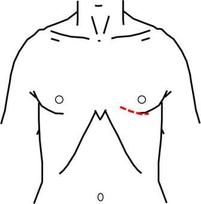

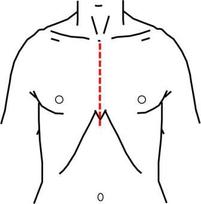

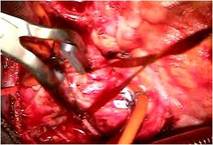

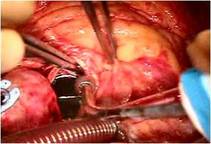

新しい臨床試験では低侵襲(つまり患者さんの体への負担が少ない)を意識して、小切開で、人工心肺(体外循環)を使わず、かつお腹の組織を使わない方法を開発して使っています。

右の術中写真のように、心臓の表面に固定するだけです。

残念ながらこのプロジェクトは現地のリーダーであるArom先生が病気のため逝去され、中断された状態です。今後さらに場を求めていく予定です。

.

◼️ 下脚の血管新生

.

なおこの方法はバージャー病やASOなどの下肢の虚血では京大病院にて 7名の患者さんに使用し、成果を上げました。

(5.動脈硬化症 6) 新しい再生医学の治療法などをご参照ください。)

その後数年経って、この治療法が京都大学で再評価され、探索医療センターの目玉プロジェクトとして2回目の臨床試験が行われ、良好な結果が報告されました。

この再生医療の恩恵がもっと多数の患者さんたちに届くよう、あらたな場を検討しています。

仁泉会病院心臓血管外科の米田正始の外来に予約して来院頂ければご相談にお乗りします。

あるいはメール等でご連絡下さい。

.

心臓手術のお問い合わせはこちらへどうぞ

患者さんからのお便りのページへ

虚血性心疾患のページにもどる

.

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。