最終更新日 2025年1月1日

<目次>

1.乳頭筋ヘッド最適化手術とは?

乳頭筋のヘッドを糸で束ねて前方に吊り上げ、僧帽弁の逆流を止める手術です。略称はPHOです。

アメリカのKron先生の方法をもとにして、私たちが世界に先駆けて開発した術式です。虚血性僧帽弁閉鎖不全症などの機能性僧帽弁閉鎖不全症に対して威力を発揮します。

この領域の権威であられる産業医大循環器内科教授・学長の畏友・尾辻豊先生のご意見で命名しました。 以下もう少し詳しくご説明します。

2.虚血性僧帽弁閉鎖不全症や機能性僧帽弁閉鎖不全症の手術で大切なことは

心筋梗塞後の虚血性僧帽弁閉鎖不全症や特発性拡張型心筋症の機能性僧帽弁閉鎖不全症では前尖だけでなく後尖のテザリングつまり弁尖が左室側に引き込まれる現象をいかに治すかがカギとなります。

そのため前尖だけでなく後尖も治せるこのPHO法は当初、両尖最適化(Bileaflet Optimization)という名前で、より多くの患者さんたちにお役にたつものとして発表しました。しかし直接的には乳頭筋に手を加えて治すため、このPHOという名前が分かり易いと言われたのです。

なるほど鋭いご指摘、さすがは尾辻先生と感心し、以後このPHO法という名前を発表のときには使っています(開発の歴史のページをご参照ください)。

3.従来の手術との成績の比較

これまでの手術法とくらべてこの乳頭筋最適化術(PHO法)はどのくらい良い結果を出せるのでしょうか。

まず現在まで標準術式と言われている僧帽弁輪形成術、つまりリングをもちいて僧帽弁の弁輪を締める方法(略称MAP)と比べてみると、

前尖のテザリングについてはMAPもそこそこは行けるもののPHO法が有利、とくに重症の虚血性僧帽弁閉鎖不全症や重症の機能性僧帽弁閉鎖不全症でテザリングが高度なものではPHO法が断然有利です。

後尖については、MAPでは手術後は術前より悪化します。しかしPHO法をMAPに併用すれば悪化しません。有意に改善とまでは行きませんが良くなる傾向があります。つまりここでMAPだけの従来法にはない、大きなメリットが発生するわけです。

これらを合わせると、これまでのMAP法で治せなかった虚血性僧帽弁閉鎖不全症や機能性僧帽弁閉鎖不全症をこの乳頭筋最適化術PHO法では治せる、その限界線が高くなったと言えそうです。

4.もう一つの手術法との比較では

すると前尖についてはどちらも善戦健闘するものの、PHO法のほうが有効性が高いという結果でした。後尖についてはPMA乳頭筋接合術では悪化したのに対してPHO法では悪化しませんでした。

心臓とくに大切なポンプである左室のサイズや動きパワーについてはPMAよりPHO法のほうが有利という結果でした。PMAも悪くはないのですが、PHOでは明らかに改善する項目が多かったのです。

総合的に判断すると、乳頭筋接合術PMAより乳頭筋最適化術PHO法のほうが有利という結果でした。ただしその差は前述のMAP法との差よりは小さく、PMAはかなりつけているとも言えましょう。後尖のテザリングがそうひどくなければどちらも使える方法だと思います。

こうした結果を、2012年のヨーロッパ心臓胸部外科EACTSと、2013年のアメリカ胸部外科学会AATSの僧帽弁セッションともいえるMitral Conclaveなどで発表し、多くのご質問や前向きのコメントを頂きました。2017年にはアメリカ胸部外科学会の本会で発表でき、その効果が世界に知られるようになりました。

5.乳頭筋最適化術(PHO)の限界は

ただしいかなる術式もそうであるように、このPHO法にも限界はあると思います。

そもそも左心室があまりにも壊れているケースでは、僧帽弁閉鎖不全症がきれいに消えても、それだけではパワー不足という大きな、かつ根底的問題が残ります。

何しろ、これらの手術が対象とする患者さんは、心臓の筋肉が大きく壊れたり失われた方々ですから、もとの出発点が厳しいのです。

しかし、だからこそ、少しでもパワーアップをという努力は大切と思います。PHO法が患者さんにとって有利で、かつ威力を発揮できるような使い方をすることが大切です。

これは人間ではなかなか証明できない、実験研究ならではのメリットと考えています。

というのは人間の患者さんで、僧帽弁閉鎖不全症のないひとにこうした術式を行うことは倫理的に許されないからです。

それ以外にもPHO法が左室のパワーアップに役立つという傍証があります。それはコアプシスCoapsysという左室を前後に圧迫するデバイスで左室機能がある程度改善するというデータが実験でも患者さんの臨床データでも報告されています。PHO法で左心室を前後に圧迫するちからとかなり近いちからのかかり方です。そのため同法でも同様のパワーアップが期待しやすいのです。

6.限界を打ち破る、最近の展開は

そうこうしながら、60名を超える患者さんにこのPHO法を行い、その前のバージョンである腱索転位法(トランスロケーション法)と併せると100例近い数になりました。

なかでも新しいPHO法で予想以上に活発な生活を送っておられる方が多いことが、実感のあるよろこびです。

こうした最近の成果を内外の主要学会のシンポジウムなどで発表し啓蒙に努めています。

参考:

いい心臓いい人生99号 第31回日本冠疾患学会(2017)にて。

いい心臓いい人生98号 日本胸部外科学会総会(2017)にて。

いい心臓・いい人生96号 ソウルに行って参りました(第19回国際弁膜症シンポジウム)

いい心臓・いい人生92号 アメリカでちょっと頑張りました(アメリカ胸部外科学会)

それともうひとつ、この方法にいったん慣れるとかなり短時間で手術操作が完了します。上記のように大きなメリットを患者さんに提供できるだけでなく、それがたかだかプラス10分あまりの時間でできてしまうという利点は今後に期待ができると考えています。短時間でできるということは、患者さんの体力を消耗せずにすむことであり、体力が落ちた重症患者さんにとって大きな利点となります。

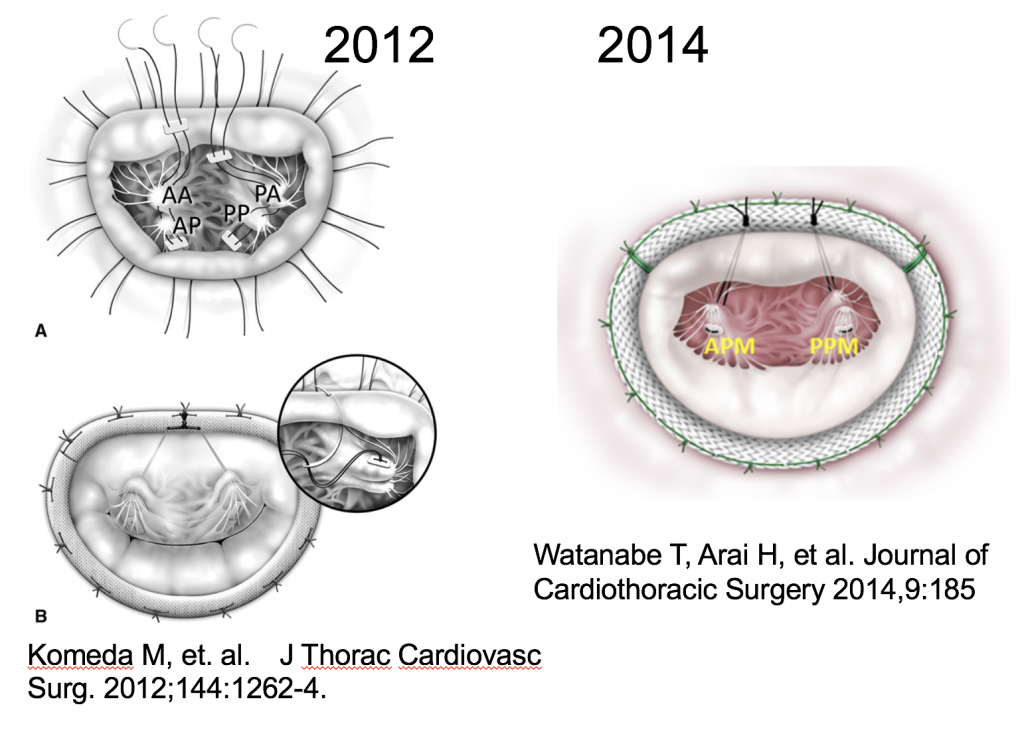

私たちが開発したPHO手術(図の左)は、その効果の高さからご活用くださる施設が増え始め(図の右)、光栄なことです。医学研究のオリジナリティを守るため、私たちの原著を引用頂けると良いのですが、、、、

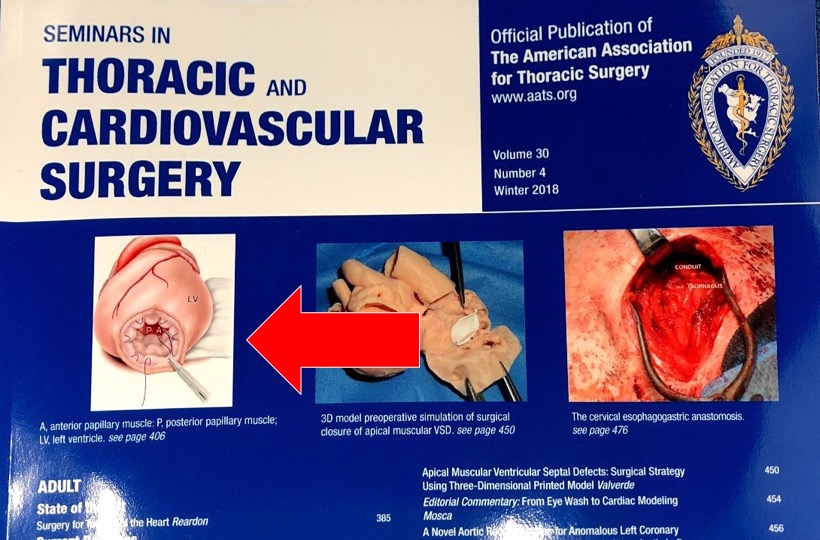

さらに新しい左室形成術(心尖部凍結型左室形成術と言います→もっと見る)で短時間で左室の修復が行えるようになり、アメリカのメジャージャーナルの表紙を飾りました(右図の赤矢印)。

これまでPHOが使えなかった巨大な左室にも使えるようになり、盛り上がりを見せています。PHOと新しい左室形成術の併用効果は大きく(デュアル形成術)、2019年のアメリカ胸部外科学会・僧帽弁シンポジウムで発表し反響がありました。→→デュアル形成をもっと知る

それやこれや、こうした努力のメリットと限界とを常に考え、患者さんが損しないようにバランス感覚を磨きつつ、日々精進しています。またこれからこのPHO法を海外や国内の先生方にも安心して使って頂けるよう、啓蒙活動を行う予定です。

7.カテーテル治療・Mクリップとの比較では

近年循環器内科で話題のMクリップは、心臓外科手術のアルフィエリ法をカテーテルで行うものです。アルフィエリ法では僧帽弁前尖と後尖を真ん中にてつなぎ、僧帽弁を2つに分けて閉じやすくするものです。

良い方法なのですが、本質的に僧帽弁を治すものではなく、まして原因である左室を直せないため効果は限定しています。アルフィエリ法そのものが不十分治療である場合が多いため、そのコピーであるMクリップも同様と心臓外科医は考えています。ただMクリップはカテーテルでからだへの負担が少ないため試みる価値があるケースは存在すると思います。

これをやってみてダメなら上記の乳頭筋最適化手術(PHO)というのは一つの方法と思います。

Mクリップについて、さらに見るのはこちら

Mクリップが効かないときはこちら

患者さんの声はこちら

僧帽弁膜症のリンク

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。