トロント大学はカナダ屈指の総合大学で、心臓血管外科も北米のリーダー的な存在のひとつとなっている。

ここでは一留学生(当時)の視点から、6年あまりの間、内側から見たトロント大学心臓血管外科をご紹介したい。

.

歴史的には心臓外科のパイオニアの一人であるDr. Wilfred Bigelow(写真左)が低体温をもちいた心臓手術を開発するところにルーツがある。

歴史的には心臓外科のパイオニアの一人であるDr. Wilfred Bigelow(写真左)が低体温をもちいた心臓手術を開発するところにルーツがある。

Dr. Bigelowの著作 “Cold Heart (冷たい心臓、つまり低体温の心臓手術法)”は知る人ぞ知る歴史的作品。

.

その後トロント大学心臓血管外科からは Dr. Ronald BairdやDr. Bernard Goldman、Dr. Hugh Scullyらを輩出し、その後Dr. Tirone E. DavidやDr. Richard D. Weiselらの活躍で新たな黄金時代を築いた。

著者(米田正始)が留学した1997年から2003年にかけてはDr. DavidやDr. Weiselが大きく展開する時期で、個人的に大変多くを学ばせて頂いた。

.

Dr. David(写真左)は天才肌の心臓外科医で、無駄のない確実で迅速な手術は当時から話題になっ ていた。

Dr. David(写真左)は天才肌の心臓外科医で、無駄のない確実で迅速な手術は当時から話題になっ ていた。

Dr. Davidはcreative mindにも長けた外科医で、数多くの新たな術式の発表と優れた治療成績でトロント大学心臓外科全体の指導者になって行った。

著者も数件のプロジェクトに参加させていただき、それまで治せなかった患者さんを新手術で治せるようになるという外科医の究極の喜びを何度も味あわせて頂いた。

.

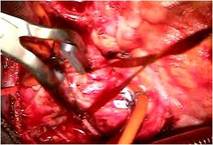

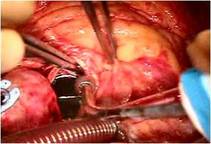

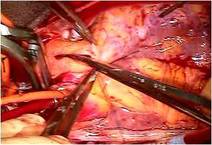

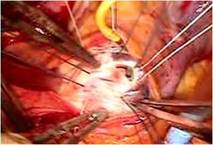

大動脈弁を温存する大動脈基部再建いわゆるデービッド手術や心室中隔穿孔に対する梗塞除外法(David-Komeda法などと呼んで戴けるのは望外の光栄である)

あるいは感染性心内膜炎とくに弁輪膿瘍に対する弁輪再建さらにさまざまな僧帽弁形成術など、

トロントで関与したプロジェクトは数多いが、心臓外科の真骨頂ともいえる素晴らしい経験だった。

.

Dr. Weisel(写真右)は研究のチャンピオンで実験研究と臨床研究を恐ろしいほどのスピードでこなして いた。

そこで学んだことは論文書きもさることながら、リサーチのマインドや姿勢、さらに他人を垣根なく受け容れお世話し仲間の輪を広げるスタンスだった。

Dr. Weisel は研究中心とは言っても年間300例の開心術をこなす心臓外科医であったのは欧米の大学の素晴らしさを雄弁に物語るものであろう。

。

そしてDr. Weiselは多数の執刀機会を与えてくれた教育者でもあった。

Dr. Davidがアート中心ならDr. Weiselはサイエンス中心といったところであろうか。

アートとサイエンスを同時に学べるトロント総合病院は本当に恵まれた環境であった。

.

Dr. Scully(写真左)は政治的手腕にも長けた心臓血管外科医で、空手の黒帯でもあり、寡黙にして冷静沈着な手術をする先生であった。

Dr. Scully(写真左)は政治的手腕にも長けた心臓血管外科医で、空手の黒帯でもあり、寡黙にして冷静沈着な手術をする先生であった。

いったん信頼関係ができると、重症でも緊急でも任せてくれる太っ腹な外科医であった。

.

それ以外にもDr. Irving LiptonやDr. Linda Mickleborough、Dr. Christopher Feindelなど腕利きの心臓外科医が活躍していた。

個人的な経験としては上記の心臓外科医の先生方の御厚意により、合計900例の開心術の執刀を経験でき、その証明書まで書いて頂いた。

感謝以外の言葉はない。

.

トロント大学心臓血管外科としては当初からToronto General Hospitalが主軸となり、これにSt. Michael’s Hospital とToronto Western Hospitalが加わり、トロントこども病院と合わせて4本柱の形で相互に連携協力して発展してきた。

1990年初頭に病院の再統合が行われ、Toronto Western Hospital が Toronto General Hospitalに吸収され一本化し、St Michael’s Hospitalはそのままで、新たにSunnybrook Medical Centerが開設され、トロントこども病院と合わせて新たな4本柱になった。

.

現在のToronto General Hospitalでは当時ジュニアレジデントや学生として著者が指導ある いは一緒に遊んだ仲間がスタッフ外科医(教授・准教授)として活躍しており(Dr. Terrence Yau、Dr. RJ Cusimamo、Dr. Vivek Raoら)、今も楽しい集まりが毎年ある第二の故郷である。

.

2010年にDr. Scullyが定年退官され賑やかなパーティを行った。著者にとっても久しぶりに懐かしい方々とお会いできて楽しかった。またDr. Weiselも臨床を引退され、時代の変遷を感じさせる。

最近のTGHの状況は 心臓外科医の日記ブログ 古巣トロントで をご参照下さい。

20年ぶりに1週間トロントにて充電させて頂いた。

あのころの感動やエネルギーが心の中で蘇ったと言っても過言ではない、心が躍る1週間だった。

.

このトロント大学には過去から現在に至るまで日本の若手を多数紹介し、同じ夢や楽しみ、生きがいを共有できるのを嬉しく思っている。若い先生方のなかで、我と思わん方は私までご連絡いただきたい。

また、こうした施設を日本の中に造りたいという夢を追うことができるのを喜びと感じている。

.

プロフィールにもどる

心臓手術のお問い合わせはこちらへ

.

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。