■註: 米田正始は現在大阪市にある医誠会病院(外来と手術)および大東市にある仁泉会病院(外来)にて勤務しております。名古屋の皆様、5年間ありがとうございました。今後も絆を大切にしたく、何かありましたらいつでもご連絡下さい。下段のお問い合せフォーム等をご活用下さい。

名古屋ハートセンターの開設は2008年10月1日でした。

先日、満3年が経ちました。

母体となった豊橋ハートセンターの患者さん中心の高度で親身の治療をめざす基本方針をもとにして

地域医療や専門病院としての貢献できるよう努力して参りました。

幸い多くの先生方、患者さんあるいは市民の方々からご評価とご支援をいただき、

名古屋ハートセンター心臓血管外科は

一年目から心臓手術・大血管手術でほぼ150例に達することができました。

二年目は同200例弱、三年目もほぼ同様の実績を上げることができ、500例に達しました。

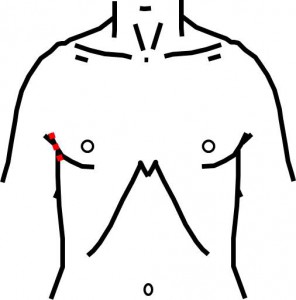

写真は名古屋ハートセンター3周年記念のパンフレットから、心臓血管外科のページです。

クリックすると拡大され読みやすくなります。

いわばよそ者の私たちが、

名古屋の地に定着するまでには何年も時間がかかるでしょうとよく教えられたものです。

しかし実際にふたをあけてみますと、

名古屋あるいは濃尾平野全域から多くの患者さんがご来院いただき、

私たちの努力を評価していただけたことを皆様に深く感謝しております。

まず地域医療では救急をお断りしたことはほとんどありません。

不発爆弾処理の時期に患者さんの安全のため、一時救急窓口を閉鎖したとか、

とくべつな状況のとき以外はつねに救急患者さんの受け入れを堅持し、

地域の多くの方々によろこんでいただけたと思います。

つぎに心臓専門病院として、

一般の病院ではあまりやっていない手術や治療も必要なときに行い、

多くの患者さんを救命できました。

たとえば複雑な僧帽弁形成術とくに他院で一度形成し、うまく行かなかった患者さんの再形成術や、

マルファン症候群の患者さんの大動脈基部手術とくにデービッド手術、

より小さい創でより早い社会復帰をうながすミックス(MICS手術つまり小切開低侵襲手術、たとえばポートアクセスの心臓手術など)

なかでも僧帽弁形成術、同弁置換術や大動脈弁形成術、同弁置換術、メイズ手術などがあります。

患者さんにやさしい手術としてミックス手術とともに、

大動脈瘤に対するステントグラフト(EVAR、TEVAR)も開始し、

すでにルーチン治療として安定した成果を上げています。

また拡張型心筋症や虚血性心筋症にともなう機能性僧帽弁閉鎖不全症に対する新しい弁形成術や、

糖尿病・透析などにともなう狭心症に対するオフポンプバイパス手術などでも

安定した結果でお役に立てたことをうれしく思います。

その他でも以前に他院で心臓手術を受けた経歴のあるかたの2回目、3回目、4回目などの心臓手術や、

強い心不全から肝臓の機能障害を起こした患者さん、

あるいはエホバの証人の信者さんへの無輸血手術などでもそのほとんどを救命できました。

これはひとえにご支援くださった先生方や、

勉強し身内の立場から応援くださった患者さんとご家族の皆様らのおかげです。

厚く御礼申し上げます。

さらに心臓血管外科同士の連携も重要です。

私たち名古屋ハートセンターは心臓血管の専門病院ですので

がんや膠原病、あるいはその他の病気を複雑に合併した患者さんの治療については大学病院や総合病院と連携して患者さんの治療を行ったり、

必要な場合にはそれらの病院へ転送して全身治療を完遂するようにして参りました。

民間病院には民間病院にできる貢献があり、

それは大学病院にも益するものであるという考えで努力して来ました。

今後はさらに特長を出して、

オンリーワン的な医療や皆で協力する医療などを並行して行えればと考えています。

心臓病の患者さんやご家族におかれましては、

情報を集めて知識を増やし、勉強し、どんどんご質問を頂ければ幸いです。

開業医や心臓関係以外の専門の先生方には

何か心臓病が疑わしい状況があればいつでもご相談頂ければお役に立てると存じます。

心臓関係の先生方にはチーム医療の一員として肩のこらないお付き合いがますますできることを期待いたしております。

今後も名古屋ハートセンターをよろしくお願い申し上げます。

(2011年11月記)

お問い合わせはこちらへどうぞ

患者さんからのお便りのページへ

執筆:米田 正始

福田総合病院心臓センター長 仁泉会病院心臓外科部長

医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医

元・京都大学医学部教授

----------------------------------------------------------------------

当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。